Mon cher Monsieur...! ― 2012/11/22 20:51:59

『悪戯の愉しみ』

アルフォンス・アレー著 山田稔訳

福武文庫(1987年)

アンドレ・ブルトンはアルフォンス・アレーの作風を「エスプリのテロリズム」と形容したそうだ。世が世なら、いや、というより日本だったら不謹慎だとかなんとかいってマスゴミ/バカメディアが言葉狩りに余念のないところだろうが、フランスではこれ、最大級の賛辞である。

階級や身分は人々に分別をもたせ、ふさわしい立居振舞を覚えさせた。

私は階級社会なんてまっぴらごめんだし、身分制度なんかあってはならないと思っているが、「自由」や「民主主義」や「男女平等」や「人権擁護」なんつう重厚な熟語がいまだかつてないほど空虚でスカスカな今の日本なんかより、歓びも悲しみも罵りも好きなように表現できたんじゃないかと想像する。

いまアレーを世に出すなら、現代的な言い回しを取り入れ若干脚色する必要があるだろう。それは「エスプリのテロリズム」への冒涜になるだろうか。いや、ちっとも「悪戯」じゃないし「愉し」くもない退屈な短編集、で時とともに葬り去られるよりは、世紀末色は薄れても時代が喜ぶ表現方法で著したほうが、アレーとフランス文学の価値を再提示できると思うのだが。

街路樹が色づく季節になると、無性に想いが募るのである。

ずつうでゆううつ ― 2010/07/23 23:45:50

『ボオドレール 悪の華』

シャルル・ボードレール著 鈴木信太郎訳

岩波文庫(2000年/初版1961年)

なんでかわかんないけどアタマ痛い……すごく痛くて今日はぜんぜん仕事にならなかった。頭痛はしょっちゅうなんだけど今日みたいに激痛が収まらない日は、それほどしょっちゅうではない。こういう時って思考不可能だから思考しなくてもいいことにばかり、思考が走る。走るけど、仕事しない、思考。

家の本棚の隅っこにあったボードレールの詩集を職場のデスクに置いている。なぜそんなものをそんなところに置いているかというと、こういう、思考が思考の仕事をしないときに、ぼーっと眺めるのにうってつけだからである。なぜ自分がこの詩集を持っているのか実は私にはもうわからない。この本が欲しい、読みたいと思った記憶はない。誰かに贈られた記憶もない。だいいち誰も贈らないだろ悪の華なんて、と思うし。

旧字旧仮名遣い表記なので、読みにくいことこのうえない。不思議なもので、これが日本人作家や著述家の書いたオリジナル日本語文だと読むのはちっとも苦にならないのだが、紅顔毛唐碧眼の輩(←よい子の皆さんはこんなこと言ったり書いたりしてはいけませんよ。ほほほ)の文章の翻訳が旧字旧仮名遣いになってるとまるで宇宙語のようである。まだ漢文漢詩のほうが意味が伝わる。

頭の中で、昔よくあった(いまもあるのか?)灯油缶みたいなのを曲がった金属バットでガンガンガンガンと、頭の内壁にくっつけて打たれるような、不愉快な痛みと耳鳴りが続くようなとき、本書の、旧字旧仮名遣いの、小難しさのファッションショーのような詩文を目で追う。そこには書き手の苦悩とか思想とかが見え隠れするはずだが、見えていようが隠れていようが私にはまったく読み取れない。が、『悪の華』は十分にここでの役割を果たしてくれている。とりあえず難しい字の並んだ本を読んでいると、さぼっているようには見えないし、時たま、あらそうねホントねナットクだわ、と共感する詩に出会うこともある。

憂鬱

市(まち) 全体に 腹を立てた 雨降り月は

隣の墓地の 蒼ざめた亡霊どもには 暗澹と

した冷たさを、また霧深い場末の町には

死の運命を、甕傾けて 肺然と注ぎかける。

わが猫は 床石の上で 寝床の敷藁を探して

絶えず 疥癬の痩せた体を揺すぶっている。

老いぼれ詩人の魂が 寒がりの幽霊のやうな

悲しい声をたてながら 雨樋の中を うろついている。

寺院の鐘が泣くやうに鳴り、燻った薪が

裏声で 風邪をひいた柱時計に伴奏する、と、

こちらでは、水腫(ぶく)れにむくんで死んだ老婆の遺品(かたみ)、

厭らしい匂ひの染みたトランプの札の、

ハートのジャックの色男と スペードのクヰンの二人、

返らぬ昔の恋愛を ぼそぼそ陰気に語つてゐる。

(222ページ)

(旧字は現代字に改めた。以下同)

この詩集には「憂鬱」と題された詩が連続して4編収められている。

二つ目の憂鬱。

(……)

雪の降る年々の 重い粉雪にうづもれて

陰鬱な 探究心の喪失から 生れる果実(このみ)の

倦怠が 不滅の相を帯びながら 拡がる時に、

蹌踉(そうろう)と過ぎてゆく月日より長いものは 何もない。

(……)

三つ目はつまんない。

四つ目の憂鬱。

(……)

——さうして、太鼓も音楽もない、柩車の長い連続が

わが魂の中を しづしづと行列する。希望は、

破れて、泣いてゐる。残忍な、暴虐な苦悶は

わがうなだれた頭蓋骨の上に 眞黒な弔旗を立てる。

*

憂鬱だ。仕事の進捗を思うと憂鬱だ。雨漏りしていた天井を思うと憂鬱だ。娘の進学を思うと憂鬱だ。痛む歯を思うと憂鬱だ。いじられる歯の本数を思うと憂鬱だ。今夏の暑さを思うと憂鬱だ。今夏の暑さできっと来春のスギもヒノキも大豊作だと思うと憂鬱だ。明日の朝ご飯の献立どうしよう、と思うと憂鬱だ。

*

私の憂鬱に比べれば、ボードレールもジュリーも、何よその程度でぐだぐだいわないでよ、てくらいの憂鬱じゃんか。というか、そういうのを憂鬱ってゆーんかい? みたいな、なんていうのか、憂鬱の方向性の違いみたいなものが存在する。暴虐な苦悶とか、悲しい声で雨樋の中をうろつく寒がりの幽霊なんて、憂鬱の域を超えている。「毎日ボク眠れないやるせない♪は・は・は」なんてそれは憂鬱じゃなくて不眠症じゃないの? でもジュリーは美しいので許す(実はジュリーのLPレコードをたんまりもっている私)。

毎朝、カラダが全身最大のエネルギーを絞り出すようにして私の脳に「会社行きたくない」と訴える。登校拒否児童の精神と肉体の状況ってもしかしてこんな感じなんだろうかと想像してみる。してみるが解決にはならないので、とりあえず脳は、そういわずにさ、一緒に行こうよ、などとカラダに言い聞かせているようである。もうずっと長いこと、私のカラダはキレが悪く、重くて、あちこち痛くて、いつの間にこんなことになってしまったのかと思うほど、何をするにも動作が遅く、反応が鈍い。だからいっときに比べて1時間以上早起きしないと朝の家事がすべて終わらない。五月以降、私は皿を2枚、ガラスコップを2個、割った。モノが手につかないのである。

明日は還幸祭。お神輿わっしょい! 私たちのクライマックス。神輿に祈願するの忘れないようにしなくちゃ。

面白すぎる ― 2010/07/08 21:23:18

(ロシア語も再現できる素晴しいアサブロ)

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky

(↑ 英語ではこう綴るドスト君の名前)

Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski

(↑ 仏語ではこう。ファーストネームはFiodorとも)

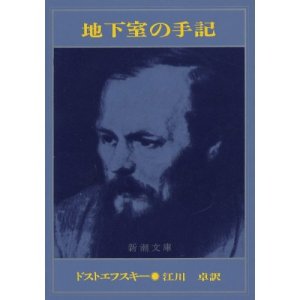

『地下室の手記』

ドストエフスキー著 江川卓訳

新潮文庫(2002年版)

この大作家さんの作品は『罪と罰』しか読んだことがなかったが、それはすごくすごく昔の話で、何が罪で何が罰なのか内容はまるで覚えていないに等しかったので、この作品関連で仕事の話があったとき、再読しなくちゃと『罪と罰』の文庫を買い求めたが、そのとき横にあった薄い本書もついでに購入したのであった。しかしそれから長いこと触れることなく放置されていたが、こないだ再読していたサイードの『ペンと剣』を本棚に戻したときにこの本が目に入り、読んでいなかったことを思い出し、それでこれを読むことにした。なにもいま、こんなに不定愁訴でしんどいのにドスト君でもなかろうによ、と自分でも思ったが、いや、今こそ読むべきなのだ、なんて逆境に立ち向かうつもりで読むことにした、わけでは全然なく、暗くてつまんなかったらやめよう、とそのくらいの気持ちで読み始めたのである。するとどうだろう。面白すぎる。とまらない。文庫なのでバッグに入れて持ち歩き、昼休みの食前食後や、外出時の電車の中とかで読むが、焼鯖定食が目の前に置かれても、車窓から降車駅のホームが見えても、ページから目が離せなくて、本を閉じる踏ん切りがつかなくてとても困る。残り少ない時間にばくばくと食べて苦しくなったり、慌てて鞄やジャケットを抱えて駆け込み乗車ならぬ駆け出し降車なんぞする始末。

たぶん江川さんの翻訳がよいのだろう。絶妙な言葉遣いで面白さを何倍にもしていると思う。いっぱい引用したい箇所があるけれど、あまりにもいっぱいあってきりがない。毎行毎行面白いので、引用し始めたらきっと本書を丸写ししたほうが早いだろう。それに、大作家の傑作のひとつだから当ブログのレギュラーメンバー、準レギュラーメンバーの皆さんはたいていお読みであろう。

「二二が四」(2×2=4)には逆らえないとか、ぼくは虫けらにもなれないとか、現代のちゃんとした人間は臆病者で奴隷であるとか、ハイネは正確な自叙伝なんてありっこないといっているとか、女遊びにふけったとか、ぼくはやせっぽちでちんちくりんだとか……最初から3分の1くらいまでは、兄さん何言うてますねん、みたいな感じで引きこもり男の自嘲的自己弁護と思い出し笑いと嘆きが続く。具体的な登場人物の名前が出始めると、「手記」が「色」を帯びてきて、物語性が強くなってくる。

本作が画期となって、ドストさんは『罪と罰』はじめ数々の名作を、後世に残るだけでなくこれほどまでに読まれ愛され研究され議論され続ける文字どおり不朽の名作、大作として人々の記憶に刻まれるほどの力をもった書物として送り出すことになる。本作を書いたときドストさんは42歳。40歳ちょい過ぎって、やはり男性にとってはお年頃なのね。四十にして不惑というしね。ある種の転換点であったり目覚めであったりするのね。いえ、周囲にも、ドストさんのような偉大な作家とは並ばないけど、そういう例が散見するもんだからさ。

女はどうだろうか。女は子どもがいる場合は子どもの成長が節目になるし、何人もいる場合は節目だらけでややこしいから、30歳になった、40歳になったといっていちいち「よっしゃあ」とかゆってられないよね。私の場合は27歳というのが憧れの年齢だったんだけど、その次はロートレックが死んだのが37歳のときだったというので自分の中では、べつにアンリと何の約束もしてないけどさ、37歳までは死なないわ、みたいな決意があって(笑)、でも27も37もぴゅーーーっと過ぎてもう次の「●7歳」が目の前じゃん。やばっ。ウチの子も高校生になるやん(なるんか)。やばっ。あ、いや、自分のことは置いといて。

じゃ、子どもがいなかったらどうなんかな。子育てを経験していない女性の人生の画期ってどこだろう。もちろん、職業や家庭環境で一概にはいえないけれども……男性と同じように40歳というのはある意味で節目ではないかなと思う。そんなふうに言った先輩女性がいた。ちょうど私が40になろうとしたときに、「あなた今からスタートラインよ」と。

ワタクシゴトを続けさせてもらえば、40歳は別にスタートラインでもなんでもなかったし、単にいろいろな事どもが「継続中」であったが、しばらくして振り返ると、その頃から本格的に書くことが仕事になってしまったので、そういう意味ではそうだったのかも。

『地下室の手記』って、いま世に氾濫するブログみたいなもんだな。どこまで真実でどこまでホラなんだかわからないし、浮いたり沈んだり、自分や他人を褒めたり虐めたり。てことは、ブログやってる人の中から大作家が生まれるのも道理なわけで、まだその例はないかもしれないが、将来的にはあるかも、だね。みんな頑張れ!(さて誰に言っているでしょう? 笑)

もし、まだ本書を未読のかたがおられたら、これは超お勧めです。まじです。カラ何とかの兄弟とか大作長編を読む前に、お試しあれ。もちろん、江川さん訳でないとだめよ。

いまこの眼に映るこの色は、あの人の眼にはどのような色として映っているのだろう、と想像すること ― 2010/05/19 21:34:43

『色彩について』

ルードウィヒ・ウィトゲンシュタイン著

中村昇・瀬島貞徳訳 村田純一解説

新書館(1997年)

冬、娘の14歳の誕生日に、つねづねせがまれていたコンパクトデジカメをバンジージャンプする思いで買ってやったのだったが、そんなに高くないのにやたら高機能で未だ使いこなせない。マニュアルを読んでも、誌面にはもはや意味不明のヴォキャブラリが並ぶ。質問されてもお手上げ。とにかく撮りまくって慣れて覚えていただくしかない。そんなわけで、娘はどんなときも(登校時以外は)デジカメを肌身離さず持ち歩き、暇と余裕があれば撮っている。小さな機械なので手ぶれが甚だしく、それが最大の悩みだが。

「どんなモードにしても見えているのと同じ色には写らへん」

「人間の目玉を超える性能のもんは、この世にはないねん」

「ふうん。すごいもんを二つも持ってんねんな、ウチら」

「すごいけど、頼りすぎたらアカン。アカンけど、まず信用することが大事」

「じぶんのメヂカラを信じるねんな」

「メヂカラという表現がふさわしいかどうかはおいとくにしても、な」

我が家は染め職人の家だったので、私が幼い頃はいろいろな色の反物で家中があふれかえっていた。手描き友禅のような柄物は扱わず、父の仕事は無地の浸け染めだけであった。その色も、古代紫やえび茶、ちょっと華やかなところでも朱や茄子紺というふうにだいたい濃く強い色が多かった。たまに浅葱や鶸、蘇芳があると、家の中が明るくなった。

そうした色の染まりあがりを見て、父と母は「ちょっとくろい」「あかすぎるかいな」「あおいんとちがうかな」といった会話をしていた。染まった生地を引き取りに来た得意先のオヤジたちとも、そんな会話をしていた。この場合のくろいだのあかいだのは、「黒」「赤」「青」という色の話ではなく、くろい=暗い、あかい=明るい、あおい=くすんでいる、という意味であることを私が理解したのはずいぶん大人になってからであった。

色彩の明度や彩度、濃淡を表す言葉は、昔と今とではもちろん異なるし、土地によっても職業によってもずいぶんと違うことだろう。太古、最初に眼に見えるさまざまなものや現象があって、それらに名前が付くように、明るさの差や濃淡を表現するにも言葉が生まれていった。いまや色彩語は非常にグローバルだが、本来、地域や暮らしかたにより特有の色彩語があって当たり前である。というより、ひとりひとり異なる眼球をもって生まれているのだから、私の目の前の青い標識が、まったく同じ青い標識としてあなたの眼に映っているとは限らないのだ。

……というようなことを考え続けていると際限がない。その際限のない色彩についての呟きの断章を集めたのが本書であるといってよいであろう。私はウィトゲンシュタインについて何も知らなかったので、敬愛するかたのサイトでこの名を見たときぜひ読もうと思ったが、どうやらたいへん手強そうな内容の著作ばかり、でも色の話なら少しはわかるかなと思って本書を借りた。結果的に死の直前の執筆を集めたものとなったようだが、哲学者さんだったので、人生の最期が予感されて、ふと、思いもしなかったさまざまなことが疑問となって胸にせりあがってきたのだろうか。

著者は外国の人だから、その国の「青」と私たちの「青」はたぶんずいぶんと違う。青は西洋系言語ならたいてい「ブルー」というが、ブルーのひと言ですべて囲い切れないことは自明だし、では細分化するとしても、それはその人、その地の暮らしに適うやりかたでなされるとしたら、マリンブルーやブリューフォンセが紺碧や群青と同じになりえないことは明らかだ。

だが、人はとかく自分が見ているのと同じように他人も見ていると思いがちだ。

娘の薄紫のTシャツを見て「ねず(=ねずみ色、グレー)」といったウチの母は老齢で色の見分けが低下しているかもしれないとしても、こうした淡めの色や混色(中間色)は個人の受けとめかたによって「赤っぽく」も「青っぽく」も見える。それが普通だけれど、染色や印刷の現場だと統一見解が必要なので、人によって違うからねといって笑って済まされない。だから色見本が重要な役目を果たすんだけど。

それでも、人間の場合、先入観や学習経験に左右されるのでやっかいなのだ。

色彩について縦横無尽に思考をめぐらした跡をたどれる本書は、見かたを変えれば「結論の出そうにもないことをいつまでもグダグダいっている」ようにしか読めないが、著者の呟きはいちいち納得させられるもので、ちょっと疲れるけれど、そうだね、そうだねなんて相槌打ちながら読めたりもする。

異国のひとに街を案内しながら、私には見慣れたこの街の、家々の煤けた格子や甍の波、鳥居の朱や梵鐘の鈍色、薄汚れた灰色にしか見えないビルの壁の数々が、このひとの眼にどのような色に映っているのだろう、と想像した。その想像は、わりと愉しい。

コレハ ニンギャウノイヘ。イッタイ ドンナ ニンギャウガ スンデ ヰルノデセウ。 ― 2010/05/11 18:47:12

『武井武雄画噺2 おもちゃ箱』

武井武雄 絵・文

銀貨社(復刻版1998年)

偉大なる武井武雄大先生をご存じか。

私は恥ずかしながらつい近年までまったく知らなかったのである。

なぜ知ったかというと、武井武雄大先生は画家であると同時に造本作家でもあったのだが、蒐集家や美術館が所蔵している武井武雄作の豆絵本の数々が地元のとあるギャラリーで一挙展示される機会があり、武井武雄の名は知らずとも「豆本」「造本」というキーワードにビビビときて私はその展示会へダッシュした。はたして、そこに展開されていたのはめくるめく大正モダニズムの薫り濃く、昭和初期の罪なき少年少女が夢見た星の向こう側を見事に描きつつ、エスプリとアイロニーをピリリと効かせたタケちゃまワールド、ううう、もとい、武井武雄大先生様の世界であった。またこいつめ過剰称賛してからに、と思われるかもしれないが、ほんとに素晴しいのだ。当時の子どもたちのほうがきっときっと現代っ子の何百倍も幸せだったに違いない。そう確信できるほど、武井武雄大先生様の絵本は美しく幻想的で想像をかきたててくれるのである。その世界は文字どおりおもちゃ箱をひっくり返したようでありながら、ちゃらちゃらしてなくて、しっとり、じんわり、きめ細かく心に沁みてくる。

武井武雄のその造本作品は、今は長野県の「イルフ童画館」がほとんど所蔵していて、そこへ行かないとふつうは見ることができない。私が作品を見ることのできたギャラリーは、そのオーナーの先代が個人的に武井武雄と交流があり、いくつか作品を収集していたのを披露した、ついては各地の蒐集家や所蔵館にも一部を出展してもらったということであったようだ。昨今めっきり小ギャラリーへは足を向けなくなり、知り合いの作品展か、行きずりで覗いた個展やグループ展、でなければ子どもにせがまれて鳴り物入りの大きな美術展しか鑑賞しなくなっていたので、新聞の片隅の三行広告だけで行動するなんて珍しい出来事であったわけだが、ときどきこういうふうに運命の出会いというか、脳に稲妻が走るような衝撃の出会いが訪れる。やはり私は本づくりに生きていかなくちゃ、大先生には及ばないけれど、かつて大人も子どもも魅了したタケちゃまワールドのように、私なりの世界をつくらなくちゃ。世間知らずの美大生のようなナイーヴな呟きを中年の胸に繰り返したひとときであった。

そうはいっても、もう武井武雄大先生の絵本は、どこででもお目にかかれるものではないのである。本書は、図書館の児童書コーナーを、例によってぶらぶらほっつき歩いていて、泳いだ視線の先に、たまたま、あったのである。

本書『おもちゃ箱』は銀貨社からいくつか出ている復刻版のひとつ。

おもちゃ箱のなかのおもちゃの国で起こる不思議な(というか、だからなんやねん、的な)物語が4編収められている。オリジナルの『おもちゃ箱』はすべてカタカナ表記だが、復刻版では、著者本人の手書き文字以外は現代仮名遣いに改められている。

「ワラノヘイタイ ナマリノヘイタイ」

「キデコさんのはなし」

「キックリさんのはなし」

「クリスマストオモチャバコ」

この4編のお話の前に、おもちゃ箱の中の人物紹介というのがあって、「リクグンタイシャウ」(陸軍大将)に始まって、数ページにわたっておもちゃの絵と説明が連なる。オリジナルのデジタルアーカイヴがあるのでぜひご覧いただきたい。

http://kodomo4.kodomo.go.jp/web/ippangz/cgi-bin/GZFrame.pl?SID=107370

もともとは昭和2年に刊行されたそうである。当時はモダンでハイカラな絵本だった。

とにかく、人物(人形)の目が素敵。視線がたまらない。ああ、オネエサマ(笑)。身悶えしちゃうよ。

※疑問※「にんぎょう」は「ニンギャウ」、「たいしょう」は「タイシャウ」、なのになぜ、「すんでいるのでしょう」は「スンデヰルノデセウ」と表記するのかな? 誰かご存じ?

武井武雄は1894(明治27)年6月25日生まれ。長野県の平野村(現岡谷市、イルフ童画館のあるところ)出身。東京美術学校(現東京芸大)西洋画科を卒業。1921(大正10)年、生活のため『子供之友』や『日本幼年』などの子ども向けの雑誌に絵を描き始める。

やがて、子どものために絵を描くということは腰掛けや片手間ですることではなく、「男子一生の仕事にしても決して恥ずかしくない立派な仕事」であると思うようになったという。

『コドモノクニ』という絵雑誌が1922(大正11)年に創刊されると、その絵画部門の責任者として従事する。見開きいっぱいの美しいカラー刷りの絵に、西条八十や北原白秋の童謡や童話を掲載した『コドモノクニ』は、当時画期的な雑誌であったそうだ。

1925(大正14)年、初の個展「武井武雄童画展」を銀座で開催。『童画』という言葉は武井武雄がこの時初めて使ったという。

しかし、私は、武井武雄の絵を「童画」といってしまうのは惜しい気がする。それは大先生には不本意なことかもしれないが、大先生の絵は「童の画(わらべのえ)」を遥かに超越していると思うからだ。

その「わらべ」がミソである。おそらく「童」という字は、かつてはもっと意味が深く神聖で、この一字に人々が込める願いは天空よりも大きかったことであろう。現代ではこの文字は「幼児」と「児童」と「生徒」との区分けにしか用いられない。「児童手当」も「子ども手当」に変わっちゃったし(笑)。「童」も「童画」も「童話」も、もうノスタルジーを帯びてしまって現実味がないのかも。「童心」なんて、死語だもんね。

ああ、武井武雄大先生ーーー。

そういえばエスパー魔美は14歳で超能力が開花したんだっけ、とマンガは読んでないけど娘のために何度も録画したTVドラマをちょっと思い出したの巻 ― 2009/06/25 20:02:47

『14歳の本棚 部活学園編―青春小説傑作選』

北上次郎編

新潮文庫(2007年)

ついこないだウチの娘が13歳になったばかりだというのに、娘の周辺では次々に友達が14歳になっていく。偶然に過ぎないのだけど、6月から8月に集中してやたら友達の誕生日がある。去年はこの時期100円ショップに駆け込んでストラップや髪留めをみつくろっていたウチのさなぎは、今年はさすがに百均商品1点オンリーで済ませるのは気が咎めるらしく(笑)チマチマためた小遣いを全部はたく勢いで友達のプレゼントを物色している。

(しかし小遣いといっても、彼女には小学生時代には「お小遣い」を与えていなかった。おつかいにやった時に持ち帰ったお釣りの38円とか14円とかをそのまま与える程度だった。中学生になって月に100円、二年生になって200円にアップした。アップといっていいかは疑問だが。皆さんお間違えのないように、去年1000円今年2000円ではない。だからどうやっても次々来る友達の誕生日をクリアできるとは思えないのだけど。笑)

こないだちょっと触れた仲良しのさくらちゃん。彼女も7月が誕生日だ。がんばる中学生の鏡・さくらには、いしいしんじの『トリツカレ男』を私からプレゼントすると約束してある。さくらちゃん家にはたびたびさなぎがお邪魔していろいろともてなしていただいていることもある。

『トリツカレ男』に加えてもう一冊どれにしようかなと物色していて、14歳をターゲットにした本(13歳のとき同様の結果しか、期待はしていなかったが)ってどんなんかいなと、14歳をキーワードに探してみた。

14歳(検索トップは千原ジュニアだった……誰か読んだ人がいたら中身教えてほしい)

14歳からの世界金融危機(そそらないタイトルだ……)

14歳からの社会学(アバウト)

14歳からの哲学(故池田晶子さんの本)

これでいいのだ14歳(バカボンのパパに聞く……とか何とか副題がついてた。面白いかも。笑)

14歳からのお金の話(お小遣いはいくらか、という話ではなさそうである)

14歳からの商い(流行ってるんやねえ、こーゆーの)

14歳からの仕事道(「希望学」の玄田さんの本である。「よりみちパン!セ」シリーズ)

14歳の子を持つ親たちへ(愛するウチダと名越医師との対談。持ってるが、実はイマイチ)

14歳からの世界恐慌入門(だから、そそらないって。意味わからんって)

14歳からの政治(薦めたかないがウチの子は好きかもしれん。泣)

14歳からの日本の選挙(同上)

14歳からの戦争学(だから、それってどーよ)

14歳の危機―自立を先送りする子どもたち―(自立できん30代が多いのは中学生時代に原因があるって話なのだろうか?)

ヴィーナスは14歳(ぷちぴちプルプル写真集。これっ。お母さんはそんな子に育てた覚えは……!)

やはりろくなものがなかった中で(ほとんど読んでないのでそげなこつ言う資格はないが)、一冊だけ光っていたのは本書、『14歳の本棚 部活学園編』であった。実はこの本は図書館の文庫書架の前にボーっと立っていて偶然目に留まったものだった。ちょうど私の目の高さに並んでいたのである。なんとなく引っ張り出して、表紙を見て内心をををををを!!!と叫んでいた。そこには森鴎外、井上靖、大岡昇平の名前が並んでいたのである。

これは中学生を主人公にした短篇もしくは長編の抜粋が編まれたものである。

ラインナップをばらしちゃう。ついでに独断評価を著者名の横に♪

「空のクロール」角田光代 ○

「ブラス!ブラス!!ブラス!!!」中沢けい ×

「ヰタ・セクスアリス」(抄) 森鴎外 ⇒読んでない

「夏草冬濤」(抄) 井上 靖 ◎

「クララ白書」(抄) 氷室冴子 ⇒読んでない

「決戦は金曜日」川西 蘭 ◎

「F列十二番」松村雄策 ◎

「青山学院」大岡昇平 ◎

角田さんのは、えっ終わり?と思うような終わりかたがごく微妙に物足りなかったが、大変面白い一編である。実は角田さんの本を一冊も読んでいなかったのだが、受賞作や評判を呼んでいる長編にいずれ手を伸ばそうかという気になった。

川西蘭とか松村雄策とか、まるで知らない名前だったのだが、それぞれすごく味のある作品だ。そんな中学生いるか?と、思うようなくだりもあるけど、昔は中学生は骨太だったからなあ。この二作品は、石につまずいて転んでよく石を見たら宝石だった、というたとえが適切かどうかは別にしてそう形容したくなるほど私には発見であった。

井上靖の『しろばんば』をこよなく愛する私は、主人公・洪作のその後が気になったまま、続編を読まなかった。なんとなく青春時代に忘れ物をしたようだった。本書の中で、中学生になった洪作と会った。ううう、やはり洪作は可愛いのである。感涙。

大岡昇平は内容に関わらず大岡昇平であるというだけで二重丸。

このシリーズにはあと二つあって、『14歳の本棚 初恋友情編』『(同)家族兄弟編』がある。興味のあるかたはそちらも検索されてどんな本か覗いてみてください。私の場合、『部活』以外はまったく関心を惹かなかった。図書館にはどちらもあったけど、いずれも、表紙の最初に書かれている作家名でアウトであった(笑)。

「14歳」をキーワードに検索したら、当然このシリーズもひっかかった。けれど、ほかの実用書まがいのろくでもない本に隠れて目立たなかった。たまたま「14歳」だから書名検索でひっかかったけど、例えば中学生に読ませたい古今の小説が集められた本を探すとき、どんなキーワードが有効なんだろう? 前も書いたけど、お話の主人公になるにも読者になるにも、かなり中途半端な年代、それが中学生だ。中学生に読ませたい本の主人公はもちろん中学生とは限らないが、主人公が同世代だと感情移入しやすいのは確かだ。

(さなぎは私の嫌いなイシダイラのフォーティーンとか何とかいう本を読んで、たいして面白くなかったけど登場人物が同じ年頃だったから気持ちがよくわかった、などといっていた)

ということで、さくらには本書を『トリツカレ男』にプラスしてプレゼントすることに決めたのである。

14歳は飛躍の年齢かもしれない。さくらは今、心身が充実しているのか「むっちゃテンション高い」(さなぎ談)。先月誕生日だったしのぶには彼氏ができたし。

だけど挫折の年齢かもしれない。陸上部きっての俊足ユウカは、誕生日を前に剥離骨折した。

さてウチの子の14歳はどんなふうに訪れるのだろう。

たとえば、幸せな人に会うということ ― 2008/08/21 17:30:43

三木 清 著

新潮文庫(1999年)

品川から乗り換えて三田で降りた。目指す建物は超現代的な摩天楼の姿で目に飛び込んできた。そこへたどり着くためには歩道橋をひとつ渡らなければならない。朝からすでに重い足を、引き摺るようにして歩道橋の階段をのぼる。のぼった私の目に、東京タワーが飛び込んだ。目的地のビルと比べてなんて麗しい姿か。実は東京タワーをこんなに間近に見るのは初めてだった。たしか都庁のてっぺんか、または別のクライアントのビルの最上階とかいうところから、遠目に遠目に眺めた記憶はあるけれど。

不意に現れた東京タワーは、とても華奢で愛嬌にあふれて見えた。もっとごつごつした鉄塔の武骨さにあふれた無愛想なしろものと思っていたが、どんよりした薄墨色の空に、その赤と白のツートンカラーはたいへん美しく映え、私はほんの数秒だがうっとりとみとれていた。

その日の仕事場は、とある講演会の取材だった。カリスマ性のある講師を慕って集まった聴講者たちは一様に皆、講演の当初から陶酔しきったような表情だ。笑い、どよめき、歓声、拍手が、講師が何かを発するたびに会場に波打ち、非常に盛り上がった講演会であった。聴講者たちは誰もが満面の笑顔だ。しかし、そのどれもが、心の奥から、あるいはお腹の底からわきあがった笑みではなくて、どことなく、魔法にかかってつくられたような笑顔、マジシャンのような講師の話術に乗せられ否応なく出たような上滑りした表情のように感じたのは、私だけでなく、同行のカメラマンや営業担当もしかりだった。

そんな笑顔を見せられても、私たちは感動できないし、幸福も感じない。

本書はまだ駒田眼科院長であられたときのコマンタさんに勧められて購入したもので、新渡戸稲造の『自警録―心のもちかた』(講談社学術文庫)と並んで、「一気には読めない本なんだけど、ときどき開いてピンポイントで読んで、よしよしアタシは大丈夫だ、と確認するための本」としていつもそばに積んでいる本である。

本書の読み方は、簡単である。目次はすべて「○○について」となっていて、「○○」について考えたいときにその項目のページを開けばいい。死について、幸福について、懐疑について、習慣について……成功について、瞑想について、噂について……娯楽について、希望について、旅について、個性について。『人生論ノート』の初版は昭和29年というから、著述には時代を感じる箇所があるのは当たり前ながら、著者の意図の核をなす部分は現代に通じて余りある。現代人への警鐘として読むべきところも、見受けられる。

とあるところで「幸せ」について語られていたのでそれに便乗し、今エントリでは本書の2項め「幸福について」をとりあげる。

《今日の人間は幸福について殆ど考えないようである。(……)幸福について考えないことは今日の人間の特徴である。現代における倫理の混乱は種々に論じられているが、倫理の本から幸福論が喪失したということはこの混乱を代表する事実である。(……)

幸福について考えることはすでに一つの、おそらく最大の、不幸の兆しであるといわれるかも知れない。健全な胃をもっている者が胃の存在を感じないように、幸福である者は幸福について考えないといわれるであろう。しかしながら今日の人間は果して幸福であるために幸福について考えないのであるか。むしろ我々の時代は人々に幸福について考える気力をさえ失わせてしまったほど不幸なのではあるまいか。》(15~16ページ)

なんだか、今の世のお話のようじゃない?

《愛するもののために死んだ故に彼等は幸福であったのでなく、反対に、彼等は幸福であった故に愛するもののために死ぬる力を有したのである。日常の小さな仕事から、喜んで自分を犠牲にするというに至るまで、あらゆる事柄において、幸福は力である。》(19ページ)

ううううう(涙)。深いじゃない?

《幸福は人格である。ひとが外套を脱ぎすてるようにいつでも気楽にほかの幸福は脱ぎすてることのできる者が最も幸福な人である。しかし真の幸福は、彼はこれを捨て去らないし、捨て去ることもできない。彼の幸福は彼の生命と同じように彼自身と一つのものである。この幸福をもって彼はあらゆる困難と闘うのである。》

《機嫌がよいこと、丁寧なこと、親切なこと、寛大なこと、等々、幸福はつねに外に現れる。(……)幸福は表現的なものである。鳥の歌うが如くおのずから外に現われて他の人を幸福にするものが真の幸福である。》(22ページ)

「波長ねえ、……合ってるんでしょうね、外してるな、と感じたことないですからね、うん、合ってるんですねえ」

結婚を控えた友人が、頬を紅潮させて、少しはにかみながらしかし確かな口調で言った。私の中に、熱くて温かくて甘い、ほどよい重さのあるなにものかが広がる。この友人は今こんなにも私を幸福にしているということに自覚があるだろうか。たぶんないだろう。その無頓着さが、私をいっそう幸せな気持ちにさせる。私のこの幸せな気分は、日常の小さな出来事で一時的なものに過ぎない。過ぎないが、この友人に思いを馳せただけで幾度も味わえるという意味で限りなく真の幸福に近い、とも思う。そしてまさしく、「鳥の歌うが如くおのずから外に現われて他の人を幸福にする」今の友人は、真の幸福の只中にいるのだ。

昭和の王子さま ― 2008/08/19 17:24:47

深沢七郎 著

新潮文庫(2007年)

長いこと読書の話をしていないような気がする。全然本を読んでいないのかというとまったくそんなことはなくて、もはや読書だけが寸暇の愉しみ、心の癒しなのであるので、職場の机の上にも鞄の中にも家のマック横にも食卓の端っこにもテレビの前にも枕元にも、図書館から借りた本常時約20冊が散乱しており、何かしらいつも読んでいるという状態である。これは面白いぞ、あの人に勧めたいな、などと頻繁に思うものの無情にも貸し出し期間が過ぎ私の手許を離れ「今度ブログに書く本リスト」にその名が1冊加えられ……ということを繰り返してその「リスト」は何十冊にもなっていて、たぶん、死ぬまでに、読んだ本について全部ブログに書くなんてありえねーと思うのであった。

ありえねー。けど、忙しい目が回る死にソーダなんてぶーすか文句いうのをやめて、読んだ本、読む本、読みたい本ときちんと向き合おうと、悲壮な(?)決意をしているのである。

中学生になって陸上部命!のランニング少女と化した我が娘は、同じ小学校からともに進学し、同じように陸上部命!のランニング少女と化した友達の面々とほとんど毎日一緒にいる。夏休みの部活、皆勤はウチの娘だけなので、5人の少女がいつも全員揃うわけではなかったが、朝や昼の練習、そのあと誰かの家に集合して宿題、そのあと場合によってはなりゆきで晩御飯一緒……。何の話をしているのかしらないが、いくら一緒にいても話は尽きないみたいで、ころころしゃべりけらけら笑っている。その面々に2、3の保護者が加わって、先日、近所のお好み焼屋で晩御飯した。さんざん飲み食いしたあと「しりとりしよう」ということになった。「しりとり」なんかで遊ぶところがまだまだ小学生モードだが、言い出しっぺはご想像どおりウチの子である。3文字の言葉に限定して始めたら、これがけっこう難しい。おまけに親連中が言葉をつなぐたびにこのコギャル予備軍どもは「うわー昭和ワードぉー」「すいませーん意味ふめー」「平成語でよろしくー」などといいよって違うところで盛り上げてくれるのである。親たちは呆れて苦笑いしつつ、いつまでこうして一緒に遊んでくれるんだろうと思うのである。

一方で、昭和ワードっていうのはたしかにあるよな、たとえば何だろう、と、頭の中でいろんな言葉を浮かべては消し浮かべては消していた私であった。

娘が6年生になったとき、初めて「市販の問題集」のようなものを買い求めたのだが、とある本屋でそれが700円くらいだった。もったいないなと思いつつ、しょうがないから財布を開けるとその700円分の小銭がない。げ。しょうがないからクレジットカードを使おうと思うのだが、スーパーの食品レジじゃあるまいし書店で数百円の買い物にクレジットカードってのは……と、約1年半前の私は妙に見栄を張り、あと300円ぶん何か買い足して支払い額を4桁にしようと考え、本を探した。で、見つかったのが本書。362円(税別)。

『楢山節考』は大好きな小説だったが、ウチにはない。しかも、これ以外に深沢七郎を読んだことがなかった。深沢七郎か。ナイスアイデアじゃん、とこれと合わせて1000円プラスアルファでクレジットでお会計。やれやれ、だったのである。

(蛇足だが、この「約1年半前」以上に財布に現金のない状態となっている現在、たとえ30円でもクレジット決済に躊躇しない私である)

自分は、昭和人としての人生よりも、平成人としての人生のほうが、終わってみればきっと長いであろう。それでも、深沢のような昭和の作家の昭和の小説のほうが、自分の身の丈に合うというか気持ちのありように添ってくれるというか、読んでいて落ち着くのである。

《その巡査は私を怒るような口調で言うのだ。

「しょうがねえなあ、あんな気狂いを、脳病院でも一番重患の部屋に入れたそうだぞ」》(『月のアペニン山』本書26ページ)

《向うでは田中が女生徒と話していた。

「忘れたら、お尻がアザになる程ツネってやるから」》(『東京のプリンスたち』本書101ページ)

《「熱を入れてるヒトがあるんでショ?」

とカボチャ頭が言った。

「スペシャルはいないよ」

と洋介は言った。》(同106ページ)

ははは。スペシャルって(笑)

とりわけ『東京のプリンスたち』のほうは「プレスリー」とか「レコード」とか「マンボ」などの外来語てんこもりのほか「音楽を聴く」「金がない」と書けばいいところを「ミュージックを聴く」「マネーがない」と英単語を使い、はては「コーモリ」(傘のこと)「ハタチ」(二十歳)など、必要ないのに片仮名で書く箇所がやたら多いなど、昭和モード満開で楽しい。古さを楽しむというよりも、登場人物たちが出入りするジャズ喫茶や、高校での教師とのやりとり、街の書店や駅の風景などを、自分のものとして記憶を辿り物語を追えることが快いのである。

パソコンも携帯もない。自宅の固定電話すら、未成年のうちには自由に使うことがためらわれた時代があった。そんなとき、お目当ての女の子とデートを実現するには信頼できる友人に伝言を頼んだり、手紙を渡してもらうしかなかった。ノスタルジーにかられて昔はよかったなんていうつもりはない。でも、端末の発達のせいばかりではないにしても、そんな道具の台頭とともに、失ったものはたしかにあるだろ?

『東京のプリンスたち』の主人公のひとり「洋介」は、我慢できなくなって担任と教頭を殴ってしまうが、その拳の出る前には言葉にならなかった幾つもの迷いや悩み、打ち明けたいわだかまりが渦巻いて洋介の脳裏を駆けめぐる。教師は別に頭ごなしに洋介を責めたてるわけでなく、手もとの仕事を片づけながら、ぽつりぽつりと質問を繰り返すだけだ。洋介の言葉を待つのだ。だから洋介は教師の罵詈雑言に「キレた」わけではない。鬱積した思いの発露が言葉でなく拳で出てしまったのだが、こういう若い学生は昔は普通にいたのである。小生意気で、勉強もできないのに肩をいからせて強がって、妙に理想は高いが諦めも早い。中途半端な王子さまたちが、昭和には量産された。他人や社会をこれっぽっちも怖がってはいなかった。だが、悲しいほど口下手だった。

現代なら、流行りの「コミュニケーション能力」という「スキル」を身につけましょう、ということで小学校なら「グループ発表」の時間、中学校なら「スピーチ」の時間、高校なら「ディベート」の時間が、その対策として嬉々として設けられるところであろう。しかしだからといって(……と続けたいところだが本題から外れるのでもう止める)

《おりんは手を延ばして辰平の手を握った。そして辰平の身体を今来た方に向かせた。(……)

おりんの手は辰平の手を堅く握りしめた。それから辰平の背をどーんと押した。

辰平は歩み出したのである。》(『楢山節考』本書87ページ)

話をいきなり『楢山節考』に戻すが、私は絶対におりんのような母親にはなれないのである。往生際の悪さには自信がある。私は命を賭けて生にしがみつくであろう(変な日本語!)。

オサムのメグミ(3) ― 2008/03/31 17:11:55

オサムにメグんでもらったもうひとつのことは、いうまでもなく小林秀雄を再読しようという気にさせられたことである。

中原中也から小林秀雄に行き着いた思春期の私は、当然ながら小林秀雄の書くものをなんら理解はできなかった。だけど、彼の書きっぷりに惹かれたのはたしかである。

http://midi.asablo.jp/blog/2008/02/28/2671306

小林秀雄は何につけてもずばっすぱっしゅたっと言い切るので読んでいて爽快感がある。しかしながらその内容について読んだほうは理解できるかというとなかなかそうはいかない。それは読み手の力量もあるかもしれないが、どちらかというと小林秀雄自身が、明快に言い切っているように見せながら、じつはどっちつかずなまま結論を出さず読者を煙(けむ)に捲くということに長けているせいである。読み手は爽快だけれども理解できない。つまりそれは小林秀雄に「してやられて」いるわけである。小林秀雄はけっして読者をイテコマソウとは思っていなくて、小林秀雄はただ自分の思いかた、感じかたにしたがって、そのときはそうだと思ったことを「そうだ」という断定の形で書いているだけで、書いているうちに「なんだか違うような気がする」と思ったら、「違うかもしれない」と書くだけである。そうした彼の姿勢が、そんな彼の文章をたまたま読んだ読み手のそのときの気持ちにフィットする。

橋本治の『小林秀雄の恵み』には、そこのところが実に丁寧に書いてあるので、「全然わからないから小林秀雄を投げ出した」というキズを過去に持つ私は救われたのである。

●オサムのメグミ その2 『当麻』小林秀雄著(『無常という事』角川文庫所収)

小林秀雄がこの文章を書いた頃、世の中では能の鑑賞が流行っていたらしい。

『当麻』は昭和17年に書かれている。『当麻』だけでなく、『無常という事』所収の全編がこの時期、つまり真珠湾攻撃の翌年の、戦争のさなかに書かれている(戦争のさなかだが、人々は能を鑑賞していたのである。なかなか立派である)。しかし、『無常という事』が出版されるのは戦後なのだ。

橋本治は、戦中に書かれたこれらいくつかの小林秀雄の文章が、戦後日本人の心中を襲った虚脱感、敗北感に、あまりにすっぽりとはまってしまったことに触れている。

《戦争中、日本人は生きることに必死だった。厭戦と好戦と反戦とを問わず、米軍機の空襲にさらされる日本人は、ただ「生と死」を考えるぎりぎりの緊張感の中にいて、戦争報道に一喜一憂していた。(……)平和が訪れて、それが実感されるにつれて、日本人は、「あれはなんだったんだ?」と、戦争中の自分を振り返る。『無常といふ事』の一文は、実にこの敗戦後の日本人の心性とよく重なるのである。》(『小林秀雄の恵み』228ページ)

《僕は、ただある充ち足りた時間があった事を思い出しているだけだ。自分が生きている証拠だけが充満し、その一つ一つがはっきりとわかっている様な時間が。》(『無常という事』/『無常という事』61ページ)

小林秀雄は戦争に関わる文章をいくつか残しているが、橋本治の言を借りればそれは「のらりくらり」と「知らん顔して」好戦でも反戦でもない態度で「投げ出し方をし」ている。戦争協力の集会で講演しながら、《進んで協力して、嘘もつかず、しかしその実、一向に協力なんかしていないのである。(……)聞く人にとっては、「この困難な戦いを勝ち抜こう!」という戦争遂行へ向けての前向きな言葉ともなるからである。なんて食えないオヤジなんだと、私は小林秀雄のイケシャーシャーぶりに感嘆してしまうのである。》(『小林秀雄の恵み』206ページ)

そんなんだから、『無常という事』の「ただある充ち足りた時間があった事を思い出しているだけだ」なんていう感傷的な一文は、まさしく個人的に感傷に浸っているだけであって、在りし日のニッポンや我が愛する郷土を思い出しての一文ではない。小林秀雄は、能狂言『当麻』を観て天地がひっくり返るほどの衝撃を受け、感動した。感動のあまり、それまでの自分はなんだったのかという、虚脱感に襲われた。それを引きずったまま、『無常という事』を書いているのである。

美しい「花」がある、「花」の美しさといふ様なものはない。

有名な小林秀雄の言葉である。この一文がでてくるのは『当麻』の後半で、私はこの『当麻』が所収された文庫本『無常という事』を持っているにもかかわらず、この一文が有名であることは知っていたがその出どころを知らなかった。知らなかったが、ここでいう「花」がいわゆる植物の花ではなくて、「あの人には華があるね」などと役者さんらの垢抜けぶりを評していうときに使う「はな」のことだと思っていた。橋本治が『小林秀雄の恵み』のなかで、自身の花(これは植物の花)に関する考え方から、小林秀雄のこの言葉における「花」の意味、世阿弥の『花伝書』の内容に至るまで、懇切丁寧に解説してくれているところを読めば、私がこの言葉について思っていたことはドンピシャではなかったが、そう外してもいなかったんじゃないかなと思われる。

橋本治は、『当麻』において最も重要な箇所は「美しい『花』が……」の一文ではなく、最初の段落の末尾にあるとしている。

《してみると、自分は信じているのかな、世阿弥という人物を、世阿弥という詩魂を。突然浮かんだこの考えは、僕を驚かした。》(『当麻』/『無常という事』56ページ)

そして、こう述べている。

《これを言う小林秀雄は、「当麻」を見る直前まで、世阿弥の言うことも、能のことも、どうでもいいと思っていたのである。重要なのは、この転回ではないのか――。(……)〈美しい「花」がある〉云々は、初めて能を見たシロートの感想――衝撃を受けた一言でしかなくて、そうそう意味のあるものだとも思えないのである。》(『小林秀雄の恵み』198ページ)

小林秀雄という人間を知る手がかりとしては、「美しい花云々」はおそらく意味がないだろう。だが、ではなぜ、この『当麻』という小文の中からこの:

美しい「花」がある、「花」の美しさといふ様なものはない。

一文が、当時の――戦後の虚脱の中にいる――日本人たちに抽出され、ひとり歩きして記憶にとどめられるようになったのか。

この一文を記した小林秀雄の真意や感動の度合いは、橋本治言うとおり、たぶん読み手には伝わっていない。なんだか知らないけどこんなふうにシュパッとかっちょよく言い切ってくれている、その潔さみたいなものが、敗戦のショックと混乱ともやもやの中にいた日本人に、爽快に感じられたのである。

重要なのはこのことである。

小林秀雄はキャッチコピーづくりの名人だったのである。

小林秀雄は自身をさして「売文業者」といったという。文芸批評家として新聞に連載コラムを持っていた彼は誇張でもなんでもなく自分の仕事をそう表現したのだが、これを耳にした編集者だか同業者は、ずいぶんと謙遜したことを、とか、そんなに卑下しなくても、とか感じたそうだ。

しかし、まさに小林秀雄は「売文業者」であった。発見や驚愕、感動や哀悼を、万人の胸に、しかし万人のそれぞれの感じ方ですっと浸透していくようなしかたで、響くような文章で書き表したのである。読み手がどう解釈しようと構わない、その一文に惹かれてくれればいい。

それはまさにコピーライターの仕事である。

私たちコピーライターは、くだらないことをさもよさげに、つまらないものをさぞかし面白そうに書くのが商売だが、かる~いおちゃらけなことを書いているように見えても、それには結構労力が要るのだよ。よさげに書くのはいいが、嘘や誇張はいけない。否定はもちろんしないけど、全面肯定もよろしくない。裏付けのあるものを書くにはどこをどう突っ込まれても証拠を出せるだけの下調べが必要なのである。

小林秀雄には知識教養というすでに調査済みの蓄積事項がたくさんあったので、私のように400字の広告書くのに四苦八苦しなくてもよかったはずだが、結果として、成果物として生産するもの(文章)の価値の問われかたは、同じだ。

心に残るか、残らないか。

『当麻』は能狂言の公演広告コピーに使える、と私は今読んで思う。懐古趣味でなく。

美しい「花」がある、「花」の美しさといふ様なものはない。

華のある文章を書きたいものである。私も売文業者のはしくれとして。

あ、ところで、「したがき」も読んでくださいね。来てくれたのおさかさんだけなんです、いまのとこ。

http://midi.asablo.jp/blog/cat/zzzzbrouillon/

無駄な抵抗と知りつつも ― 2008/02/28 19:57:59

小林秀雄 著

角川書店 角川文庫(1954年初版、1968年39版、1978年改版27版)

中原中也といえば小林秀雄なのである。

中也の詩に出会わなければ、小林秀雄など読もうと思わなかったに違いないのである。

私の手許にある小林秀雄の本は、本書のほかに同じ文庫の『私の人生観』、それだけだ。小林秀雄という著作家は、絶対に読むことを避けて通れなかった人であったと記憶している。それは、もしかしたら私たちの世代が最後かもしれないが……。著作は推薦図書にもリストアップされていたし、教科書や参考書に引用されて問題文として掲載されていたようにも思う。

が、私にとって小林秀雄との出会いは、いわゆるお勉強エリアではなかった。個人的な趣味や関心から著作を読み、小林秀雄の思想に共鳴したとか、批評に感じ入ったとか、論ずる内容が興味深かったとかでも、もちろんない。

「コイツが中也からカノジョを盗ったんだな」

小林秀雄を読むきっかけはそこだった。

とはいえじっさい、ことの真偽はどうでもよい。

12~16歳の頃って、探偵小説の絵空事の世界にばかり頭を置いていた。そして普通の小説は読まず詩ばかり読んでいた。好きな詩人は幾らもいたけど、生きた国や時代がてんで違って共感を覚えて味わうというよりは、絵本をめくる感覚で、自分の中で乙女チックな絵をつけて詩を読んでいた。自分のつくった詩にイラストをつけるのが、その頃の私の趣味であった。つまり、文学史上に残る名だたる詩人たちを、私は単に自分の趣味仲間に入れていただけなのである。中也の詩もその範囲内にあったのだ。

だが思春期の私は、中也の評伝などに触れ小林秀雄の名を見知ったとき、イラストポエムのきらきらふわふわしっとりした世界からドロドロした人間関係の中に放り出されたような気がした。ムムム、これははっきりさせなきゃいかん! みたいな気分で、小林秀雄を捕まえにいく。

で、読んだ。

彼のどの文章を最初に読んだか、全然覚えていない。

しかし、とにもかくにも、小林秀雄を読んでいるとき中原中也の名はすでになかった、私の頭の中には。

書いてあることが難しすぎた。

文字をたどるだけで精一杯だ。

あかん、読めへん。

ギブアップしてはリベンジを試みる。

そんなことを繰り返したが、なぜリベンジを試みたのか、そのわけは、たぶん、その自信たっぷりの語り口にモーレツに惹かれていたからである。

意気込みは十分だが飽きっぽい、そうした生来の性分が最もトンガって表出していたこの頃の私は、「つまらない」「難しい」「わからない」という感想をもった書物に再度チャレンジするということはほとんどなかった。今もって、なぜ小林秀雄に食いつこうとしたのか、自分のことでありながらそのココロがわからない。しかし、振り返れば、現在の私の批評文嗜好は小林秀雄との出会いに端を発すると思われる。

「自信たっぷりの語り口」、そういう文体で書く人の、脳内がするするつるると透けて見えるような文章の場合、その人は単に偉そうなだけで大したヤツじゃない。

「自信たっぷりの語り口」で書かれた文章に、二重三重、いやもっと幾重にも、書かれたときの気分、心情、動揺、意図、思考、確信、疑念……が載せられ詰められ隠されて、書き手の真意が明快なように見えながら、実はその真意は影武者でした、みたいに、一筋縄ではいかないあぶり出し迷路パズルのような仕掛けを感じるとき、その文章の書き手という人間を、なんとなく、信用していいと思える。

私には、今書いたのを読んでくださればわかるけれど、このようにまったく上手に言い表すことはできないながら、文章に対するある好みがある。その好みを、かたちづくったのが、私の、小林秀雄なのである。

小林秀雄について、いえることはあまりない。

だって、今でもまだ、彼の書いたことがわかったとはいえないからだ。

初めて読んだときから三十年くらい経つけれど、『無常という事』『私の人生観』、両方とも、実は二十年くらいの間ダンボール箱に入って物置で眠っていた。何年か前、物置きを整理し、さすがにこれは要らないな、というかなりの数の本を古書店に処分したが、この二冊は手離せなかった。そのときに上で書いたようなことを感慨深げに考えたわけではない。ただ、私の手が、これらの本を「古書店行き」と書いた段ボール箱には入れずに、書架に並べ直しただけである。そのとき、ぱらぱらと、変色したページをめくり、そこに並ぶ小さな古い活字がとても懐かしかったけれど、数行をたどってすぐに、ああやっぱり、じっくり腰を据えて読まなきゃダメだよなと、ため息ついて書架に押し込んだのだった。

ところがいま、小林秀雄の何度目かの読み直しを、私は試みている。その気にさせたのは、あの人である。(コマンタさん、わかるでしょ?)

小林秀雄について、いえることはあまりない、と書いたけど、ひとついえることがある。

本書『無常という事』に納められた彼の肖像写真は、なかなか渋くてカッコイイ。ダンディなオジサマ然としていて、こういう男も非常に美味しそうに感じたはずなのである、十代の私は。無駄な抵抗と知りつつ小林秀雄に食いつこうとしたのは、彼がええおとこだったからにほかならない。

《ぼくは、星を見たり雪を見たりして夜道を歩いた。ああ、去年の雪何処に在りや、いや、いや、そんなところに落ちこんではいけない。ぼくは、再び星を眺め、雪を眺めた。》(『当麻』より 本書59ページ)