Bon anniversaire mon chéri! ― 2012/02/10 01:49:14

山田稔著

平凡社ライブラリー(1999年)

誰もが特別な日というものをもっている。それが誕生日だという人もいれば結婚記念日である人もいるだろう。私はといえば、あの日もこの日も、自分にとって大切で特別な何かが起こったり何かに出会ったり何かをもらったり、ということがてんこもりで、毎日「特別な一日」のオンパレードだ。そんなふうになっちゃうと特別でもなんでもなくなってしまう。わかってるさ。

今年の始め、大学院時代の恩師に会った。私は修了してから見事にお目にかかっていなかったので、なんと12年ぶりでご尊顔を拝したのである。御髪は真っ白だが、電話で言葉を交わした時に若干お耳が遠くなっておられるように思っただけで、会って会話してみると、ゼミ演習の頃の先生とぜんぜん変わっておられなくて、嬉しいやら恐ろしいやら(笑)。私の母と同い年だということを初めて知ったが、脳をフル回転させて生きているのとそうでないのとではこんなにも年のとりかたが違うのかと嘆息する。私の母は足を悪くしてから行動範囲が狭くなり活力も萎む一方なので、ともすれば80代半ばに見られるのだが、まだ後期高齢者デビューが済んだばかりである。かたや恩師は白髪と皺のせいで70代だろうと察しはつくが、せいぜい70歳になったとこくらいだろう、そんなふうに誰もが思うのではないか。とにもかくにも若々しい。

恩師の年賀状に中国に凝っています、などと書いてあったので弟の著作(最近の新書)を贈ったら、嬉しそうな声で電話がかかってきて「本をありがとう。僕、この著者の本いくつも読んでるよ、ファンなんだ。君の弟さんだったんだね」。

世の中、何がどうつながるかわからないもんである。

いつか初の訳書ですといってダリ本を贈ったときも電話で話して盛り上がり、飲もう飲もうとはしゃいでいたのだが、引退してもいろいろと活動が活発でお忙しくて、結局時機を逸してしまったのだった。今回は「じゃあまた連絡するね、なんて言ってたら結局また飲めないから今決めちゃおうよ」と強引に先生は私とサシの飲み会をセッティングし(といっても店を探したのは私なんだけど)、晴れて12年ぶりの再会が実現したのだ。

知的な人と知的な会話に溺れるのはとても幸せである。言っておかねばならないが、この恩師はまったくの大学人ではない。とある大新聞所属のジャーナリストで、特派員として各国を渡り歩いた人である。早期退職を選んで、ぶらぶらしていてひょんなことから大学教員として「勤めることになったんだが、ったく柄じゃないねえ、こんなところは」とよく笑っていた。彼に言わせると「学者は伝えるための日本語を知らないからな」。恩師のゼミにはやはりジャーナリストや海外勤務を希望する学生が寄ってきたようである。頭でっかちになって考え込むより行動すべし。でなければどんな美文も生きてはこない。そういう意味のことを、とりわけ若い学生たちにはよくいっていた。私は院生当時すでに30代半ばだったので、先生は私に対しては教えるというよりも、共通の話題を持ち寄って会話の花を咲かせようよ、といったふうだった。先生に比べれば私の経験など塵ほどもなかったが、私が一定期間フランスに滞在しそれに続いてフランス人たちと長期間ともに仕事をしていることの意義を認めて、自分のパリとヴェトナム駐在の経験を重ね合わせて、「今話してくれたようなことを、自分の言葉で書き続けなさい」というような言いかたで指導してもらった。

山田稔は恩師よりも七つ年長だそうだ。恩師がパリ特派員だった時期に、パリで知り合ったそうである。山田稔といえばフランス語系人にとっては神様みたいな存在だ。そんなことを言うと当の山田先生は言下に否定されるだろうが、少なくともダラダラとものを書くことを日々のなりわいとしている者には、その文章、その言葉は天啓なのである。というようなことを言うと、私の恩師は我が意を得たりという顔をして「ホントに山田さんは素敵な人なんだよ。お元気なうちに会っとかないとなあ。それにしても君とは好みが合うよね」「ついでに申し上げると先生、私、鶴見俊輔さんも大好きです。神様のまだその上の御大、という感じかな」「そのとおりだよ。僕は鶴見さんの書いたものを読んできたから生きてこれたようなもんでね。いやあ、ホントに君とは嗜好が同じだよね。僕はね、思ったもんだよ、君は僕にとって最初のゼミ生のひとりだけど、この学生とはもっと早くに会いたかったよなあって。思ったもんだよ」

いま手許にあるこの『特別な一日』は、この夜先生が私にくださったものである。「読みさしだけど、よかったら持ってて」。山田稔は神だが、私の蔵書には一冊もその著作はない。図書館に行けば彼の著書・訳書はいつだって揃っているから、買い損ねてしまっていた。

先生にもらったこの本を改めて読むと、人と命とその書き残されたものたちへの優しい眼差しに涙が出るほど心を揺さぶられるし、真摯で厳しいその書くことへの向かいかたに襟をたださずにはおれないのである。もっと早くに会いたかったよなあ。確かにそうである。フランス語とも、恩師とも、鶴見俊輔とも、山田稔とも、もっともっと早くに会っていれば人生変わっていたのかもしれない。しれないが、早くに会わずに生きてきて、「いまさら」な時期にようやく出会ったからこそ、こんなに心が震えるということも、あると思っている。

*

2月10日は私にとって特別な日である。その日を前に、特別な日の張本人が下記のリンクを送ってきた。ったく何考えてんだあのバカ。他に言うことあるやろっつーの。

あ、失礼。みんな、ヒマだったら聞いてあげて(撮影場所は鴨川河川敷みたい)。私のブログに来てくださるみなさんにとっては言わずもがなの内容だけれど。

http://youtu.be/_5NZDlJ2CBU

若いっていいな。ただ単純にそう思う自分が、なんか、やだ(笑)。

Bon anniversaire ma chère!!! ― 2012/02/13 23:53:08

Oui, c'est chouette, finalement. ― 2012/02/29 22:51:48

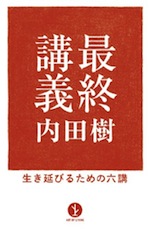

『最終講義―生き延びるための六講』

内田 樹著

技術評論社 生きる技術!叢書(2011年)

本書が出版されたばかりの頃、私はとてもじゃないがそんな心の余裕がなかった。いや、本当のことをいえば、内田樹の講演録は、対談本よりはましだと思っているが、あまり好きではない。彼は話し上手でもあると思うけれど、いつかも書いたが話をしているウチダを「読む」よりは「聴く」ほうがずっと健康にいいと思っている。健康にいいというのはこの場合変な形容かもしれないが、講演の内容が政治であれ教育であれ、彼のお喋りにはオバサン的シンパシイを感じるからに尽きるのである。私はよく学術会議や外交がテーマのシンポの取材の機会があるのだが、お喋りの上手な人は、何をもってお喋りが上手といえるのかというと、(借りてきた言葉やよその学者の引用でなく)その人自身の言葉を使い、相手も語感と意味を共有してくれるに違いない言葉――それはかなりシビアなセレクションだと想像する――を選択しつつ、そのことじたいはなんでもないことのように、井戸端での噂話をするかのように、澱みなく流麗に、(そしてこれが重要である)美しい発声で、話をする。そんな人の話を聴いて、素人聴衆は「いやあ、この人の講演は聴き応えがあるなあ」とか「ものすごわかりやすかったわあ」といった感想をもてるのである。で、たぶん、ご本人はさほど特別な努力をせずにそのイカスお喋りテクを身につけている。素晴しい論文や著作本に代表される高い業績を残す学者が、必ずしも講演(とくに一般向け)が上手でないのはよくある話だが、その方は一生上手にはなれないと思う。努力しても詮ないと思う。そっちは彼の行く道ではない。彼はひたすら研究し書けばよいのである。

話を愛するウチダに戻すと、私は彼の「書いたもの」が極端に好きである。陶酔するほどに好きである。彼は間違いなく読者に向かって「書いて」いる。その本の中で彼が論ずるテーマへの、尽きることのない愛情がほとばしって見える、それが彼の著書である。ウチダの著書には、私はいつだって心を揺さぶられるし、覚醒させられる。気分がいいとき、共鳴するときばかりではない。しかしそれすら快感である。

しかし、彼の語りをそのまま文字に置き換えた対談本や講演録はその限りではない。本になる前に内田樹自身が校正しているし、大幅加筆もしているので純然たる記録でないのは明白だけれど、文章の持つそのライヴ感が、その本の読者でなく実は共著者である対談相手、あるいは当時の聴衆に向けられていることがわかってしまっているので、興ざめである。いくら書籍という体裁のために整えられても、やはり「喋った当時の臨場感」を誌面に残そうと努力するのが、対談や講演の企画者、出版社の編集者、そして著者自身の意向であるのは普通のことである。

でも、そのことは、私にとっては書物としての魅力を半減させてしまう要素なのである。

去年の5月か6月に書店に並んだらしきこの赤い派手な本を、私は一瞥した覚えはあるのだが、いかんせん、その頃、読む本ときたら地震と津波と原発と、放射能汚染と医療と食品の関連本ばかりであり、ときどきガス抜きに子ども向けの小説を読んで頭を休めるということを繰り返していたので、いちばん好みのジャンルであるエッセイ系、批評系の書物に全然目がいかなかったのである。

ふと思い出して図書館で検索すれば、お決まりの貸し出し予約殺到状態で、相変わらず人気はあるが、予約してまで借りようとも思わなかったのはこれがやはり講演録だからである。

でも、けっきょく私はこの本を読んだ。ある晩帰宅すると、食卓の上にばさりと、娘が高校から持ち帰った文書類が無造作に置かれていた。その中に高校の図書館便りがあり、新規購入図書紹介欄に本書の題名があった。さっそくさなぎに「この内田さんの本借りてきて」と頼んだ。研修旅行委員だからいろいろな調べもののためにしょっちゅう図書館に行くくせに、ヤツときたら「ア、すっかり忘れてた」「今日はちゃんとメモ持って行ったのに自分の借りる本見つけたら忘れた」「誰の何ていうどんな本やったっけ?」とのたまうこと数か月(笑)。ようやくつい最近、私のために『最終講義』を借りてきてくれた。

読んで思ったのだが、あ、なるほどこれは高校の図書室にあってしかるべき本である、ということだった。ウチダの喋りはわかりやすい、というのはさんざんゆってるが、確かに彼は好んで高校生に向けて講演をよく行っている。収録されている講演録は高校生向けのものはないけれども、彼のお喋りは、高校生くらいが読むのにちょうどいい重要語彙出現頻度で進むのである。実際に、収録されている講演を、娘の高校の生徒たちが聴講したら、たぶん全員舟を漕ぐ(笑)。言葉は発せられて瞬時に消える。ウチダの口から発せられる言葉をあらかじめ推測し発せられた瞬間それを捉えて咀嚼し音が消えた後にもその言葉の余韻を噛み締めながら続いて発せられ続ける言葉の洪水とつないでいく――そんな、「聴きかた」をもたないと、ウチダであろうと誰であろうと、澱みなく続く他人のお喋りにうつらうつらしてしまうのはいたしかたがない。ティーンエイジャーの仕事の半分は寝ることだからな。

しかし、それが文章になると、言葉は消えずに眼下に留まり続けてくれるので、反芻しながら読むことができる。内田の話は、講演録のかたちでなら、ウチの子でも読めるわと母は思ったのである。神戸女学院大学の学生たちにこれが最後の講義ですといいながら、ウチダは、実は日本全国の小中高生に語りかけていた。彼がこれまでの著作で、ブログで、ほいでたぶんツイッターで、さんざん繰り返し述べていたことをもう一度語ったに過ぎないのかもしれないが、彼は、教員としての最後の一年間に行った講演のほぼすべてを、日本の未来を担う子どもたちに向けて発信したのである。聴衆は、神戸女学院大学の学生に留まらず、その同窓会や保護者会、他大学の学生と教職員など、ええ歳した大人ばかりである。彼らをそれなりに楽しませながら、ウチダはこれ以上ないというほどの強い思いを込めて子どもたちに向けてメッセージを発していた。

バレエの発表会が無事終わったら、娘に薦めようかと思っている。300ページを全部読めとは言わん。彼女のツボにはまりそうなトピックスが部分的にあるので、ここと、ここと、ここ読んでみ、というふうに。それらは、子どもたちが考えるきっかけ、問題の所在に気づくきっかけになるような仕掛けのある場所だ。そこに引っ掛かれば次の思考へと階段をひとつ昇れる。

本書は、ウォールクライミングの、ほら、壁に埋め込まれたカラフルな石の断片、ああいうものが各ページにちりばめられているといっていい。どの石に足を引っ掛けて登るのかは読み手に任されているが、気まぐれに、あるいは突拍子もないしかたで、思わぬところに引っ掛けて進む、そんな読みかたを、ウチダは子どもたちに期待しているのではないか。とそんなふうに思ったのである。

*

ほったらかしのブログに毎日たくさんのアクセス、ありがとうございます。

ようやく、仕事の出口が見えてきました。これからほんのしばし、少しは眠れる夜が続くと思います。明日、あさってが踏ん張りどころ。

気がつけば2月も終わり。今年はうるう年なんですね。この、2月のプラス1日が、世の中の仕事ニンゲンたちをどれほど救い、あるいはどれほど苦しめているか(笑)、これ考えた人は想像したんかい、おい、こら。

せっかくの2月29日なので、なんか書いとこうと思いました。