幾重にも層を重ねたような密な経験 ― 2018/06/27 01:07:55

『子どものころ戦争があった』

あかね書房編(1974年初版第1刷、1995年第12刷)

有名な本である。そのせいかいつでも頭の片隅に書名があって、それゆえついいつでも読める気になっていて、読む機会がなかった。なんということか。ぐずぐずしているあいだに、寄稿されている多くの作家が鬼籍に入られた。

収められている体験談の著者は以下のかたがたである。錚々たる顔触れ。

長新太

佐藤さとる

上野瞭

寺村輝夫

岡野薫子

田畑精一

今江祥智

大野允子

乙骨淑子

三木卓

梶山俊夫

新村徹

奥田継夫

谷真介/赤坂三好

さねとうあきら

田島征三

砂田弘

手島悠介

富盛菊枝

山下明生

どのかたのどの話がどうだということなど言えない。どれもこれも凄まじい。凄まじいがどのかたのお話もどことなくユーモアがあり、過酷な体験にもかかわらずあっけらかんと笑い飛ばせそうな雰囲気に満ちている。実体験を語られているのに、まるで彼らがつくり出す児童文学の世界にトリップしたような気にもなる。さすがは作家のみなさんというべきか、語りの力は素晴しいのであった。しみじみ思うのは、これほどまでの経験をしてきたからこその、児童文学なのである。これほどまでの経験を下敷きにしているからこそ、軽はずみな表現で命の重さや尊さを振りかざすようなことはしないのである。優しさや思いやり、痛みや苦しみといったわかりやすい言葉で説明してしまえるほど、人と人との情愛や、かかわりあうことで生まれる感情の擦れやぶつかりは単純ではない。子どもの世界だからこそ、それらには名前はまだない。子どもたちは自分たちの世界で次々に生まれでてくる好感や愛情や親しみや嫌悪や憎しみや軽蔑の思いに、自分たちなりに名前をつけ認識して心に記録を刻んでゆく。そのありようは、子どもが十人いれば十通り以上になるだろう。そうしたものに最初からラベルや札を与えてはいけないのだ。

なぜ、平和な時代ゆえにむき出しになるわがままやエゴイズムをしぜんに生き生きと描き出す力というものについて、辛酸をなめた戦争体験者である作家たちのほうが勝れているように感じられるのだろう? なぜ、現代の平和な時代の作家には描ききれないのだろう? 現代の作家たちにしか描けない要素はあるはずだ、技術はあまりに早く進歩し、時代はものすごい勢いで変化したのだから。しかし、児童文学に限って言うと、昨今流行りのニヒリズムなどを匂わせても、あるいは安易な泣かせるストーリー仕立てにしても、喜ぶのは大人ばかりで、子どもは大人を喜ばせるためにそんなものでも読むけれど、ほんとうの意味で心をとらえているようには思えない。子どもには、普遍的でありきたりな体裁をしていながら、深い物語が必要なのだろう。

深い物語は幾重にも層を重ねたような密な経験をした者でなければ、書けないのだ。

……ということは抜きにしても、戦時下の体験物語として興味深く楽しめる一冊である。子どもたちに親しめるように、ふりがなが丁寧に振ってある。絵本作家の挿絵も面白く、悲しい。

何度も読み返したい。

Un jour, c'etaient les lunettes... ― 2014/01/06 18:35:01

眼鏡はまっぷたつに割れて、一方はぱあんと飛ばされて落ち、歩道わきの溝のきわに転がった。

曲がりしなに後ろを振り返り、いま走ってきた路面を見ると、もう一方は一部がぐしゃっとつぶれて粉々になっていた。

わたしは、自転車で眼鏡を轢いたのだった。

安物のサングラスが、いつか自分の鞄の中でまっぷたつに割れていたことを、思い出した。安物でもわたしにはお気に入りの眼鏡だった。朝夕と真夏、太陽がいささかきつく感じられるときには必ず日除けのために眼鏡をかけた。日除け用の安グラサンはいくつも持っていたが、弦が外れたり、みすぼらしくなったりしていくと使わなくなる。鞄の中で割れた眼鏡は最も長期間愛用していたものだった。割れた姿を見たときは、愛犬を亡くした飼い主ってこんな気持ちだろうかと、とても悲しく大きな喪失感を覚えた。

わたしが轢いた眼鏡は、見誤っていなければ黒めのサングラスで、おそらくスポーツタイプの大ぶりなものだった。わたしの通勤路はジョギングコースでもあり、自転車、歩行者、ランナーが行き交う。そこそこ本格的な装備で走っている市民ランナーがつけていそうな、そんなサングラスだったように思う。走っていて、ふとしたことから外して、からだのどこかにつけていたのが、落ちたのだろう。

わたしは、自転車乗りは器用なほうだ。つまり、乗っているのはママチャリだが、そんな自転車の割に、スピードは出せる。もちろん、緩急をつけたり歩行者の間をすり抜けたり障害物をくいくいっとよけたり、はお手のものなのである。道に落ちているジュースの紙パックなんかはわざと轢いてつぶれる感触を楽しむ。缶の類はタイヤへのダメージが気になるので転がってきてもすんでのところでよけられる。

だから、舗道の上の眼鏡を遠目にでも確認していれば轢くことはなかったのだが、迂闊にもわたしはそのとき何も、いっさい、目に入らなかった。路上など、見ていなかった。いつものわたしなら、目ざとく眼鏡を見つけ、自転車を停めて降り、眼鏡を拾い、誰かに蹴られたり踏まれたりしないように柵の上に置くとか石塀のでっぱりに引っ掛けるとかする。必ず、そうする。

そのときのわたしの頭の中は何かに占有されていた。いや、ただ、ぼーっとしていたのである。一市民ランナーの紫外線防御サングラスはわたしの一瞬の夢想の、無残な犠牲になった。わたしには、この眼鏡が哀れでならない。原形をとどめないガラクタと成り果てたからには、もはやそれを眼鏡と認識する歩行者も自転車もない。ただ、踏まれ続けるだけだ。

翌朝には清掃人がきれいに始末をするだろうか。ああそうだ、そうしてくれれば、もしかしたら持ち主は愛用品の無残な姿を見ずに済むかもしれない。

*

書き始めたものの落としどころを見失ったり、意気込んで書いたけど急速に色褪せて見えてボツにしたり、といった文章を、ときたま、こんなふうにアップしようかなと思います。つまんないけどおつきあいくださいね。

Et le Math perd son caractere, c'est ca? ― 2013/04/16 21:51:11

『人間の建設』

小林秀雄、岡潔 著

新潮文庫(2010年)

私たちは著名人に弱い。ジャンルを問わず、弱い。私など、取材で名の知れた人に会うことが決まった時は周囲に言いふらすし(おいおい、守秘義務は? 笑)、印刷物が上がったら上がったでニーズのない人にまで配りまくって不思議な顔をされる(「これ、何? この人興味ないんですけど?」)。「その道」の権威から売れない芸人まで、世界を股にかける芸術家からローカルな地元の名士さんまで、これまでさまざまな人に会ってじかに話を聞く機会に恵まれた。それで感じることは、いったん名が売れてしまったら、その名が独り歩きし勝手に当人の人格をつくりあげて流布する危険性とつねに背中合わせで、その事実がその人を強くもするし、潰しもするということだ。私のこれまで会った人たちは幸いその世界で生き延びておられるようである。会って初めてとても素敵な人であるとわかったケースもあれば、あんなに憧れていたのに今日の取材をあんなに楽しみにしていたのに幻滅したあ~、なんてケースもある。最初から「好かんなー」と思っていて、やはりその気持ちを変えることができなくて「やっぱし好かん」人もある。

ダンサーを目指す娘には、範としたいダンサーが何人かいて、DVD鑑賞したりYouTubeで動画を観たりしてつねづね意識している。それ以外にも、評判をとるダンサーには必ず素晴らしい長所があり、部分的にも見習う点がいくつもあるのでこれまたよく見て勉強している。だが、いくら世界が「現代のトップ」「彼女の右に出るもの未だ皆無」と称賛しても、娘にとっては「あんまり好きちゃうねん、この人の踊り」的な、あるダンサーがいる。超ビッグネームのプリマである。バレエを好きな人はみんなこのプリマを好きと言う。でもでも、娘は「好きちゃうねん」。そりゃ、しゃあない。誰にでも何にでも好き嫌いはあるっつーこった。

たとえば、日本女性全員がイエスといっても私だけは絶対ノーというであろう問いに「キムタクはイケメンか?」というのがある(誰も問わないけど)。仮に、ウチの三軒隣に呉服屋とか乾物屋があったとしてそこの若旦那がああいう顔をしていたら私は彼がイケメンであることを大肯定したであろう。しかし、そうではない。キムタクは芸能人で、ジャニーズで、トップアイドルなのだ。こういう世界に生きる人が「イケメン」であるというとき、一般人を「イケメン」というとき、その「イケメン」の基準は同じであってはいけないと思う。ま、それはどうでもいいが、全員が是としても自分だけが非ということはよくある。

このケースと同じで(同じか?)娘はその「世界が認めるプリマ」の舞台映像を見ても「なんか違う」と感じ、好きになれないでいたのだ。

だが、その当のプリマに先月の海外遠征で指導を受ける機会があった。スタジオで指導をする彼女の一挙手一投足、その声の透明さと張り、明朗で説得力のある言葉、どれもが娘を魅了した。白鳥や妖精や王妃を踊る舞姫ではなく「一指導者」としてそのダンサーを仰ぎ見たとき、「なにがなんでもこの人の持ってるもん全部吸収せな、と思った」そうである。

私だって、そんなキムタクのインタビューがもし実現したら小躍りするだろうし、全然関心なかったくせに一瞬にして「キムタクは超イケメンよ」と目をハートにして周囲に言いふらす、そんな自分を想像するのはあまりにたやすい。とりあえず誰であれ著名な人物には弱い(笑)。

写真や映像による情報はけっしてすべてを言い尽くさない。その人がその人である実際、その存在理由の核心といったものは、実物に接して初めて、たぶん、体感する。その人を理解するまではなかなか遠い道のりかもしれないけど、何か強烈に迫りくるものをじーんと感じることはある。

《小林 岡さんがどういう数学を研究していらっしゃるか、私はわかりませんが、岡さんの数学の世界というものがありましょう。それは岡さん独特の世界で、真似することはできないのですか。

岡 私の数学の世界ですね。結局それしかないのです。数学の世界で書かれた他人の論文に共感することはできます。しかし、各人各様の個性のもとに書いてある。一人一人みな別だと思います。ですから、ほんとうの意味の個人とは何かというのが、不思議になるのです。ほんとうの詩の世界は、個性の発揮以外にございませんでしょう。各人一人一人、個性はみな違います。それでいて、いいものには普遍的に共感する。個性はみなちがっているが、他の個性に共感するという普遍的な働きをもっている。それが個人の本質だと思いますが、そういう不思議な事実は厳然としてある。それがほんとうの意味の個人の尊厳と思うのですけれども、個人のものを正しく出そうと思ったら、そっくりそのままでないと、出しようがないと思います。一人一人みな違うから、不思議だと思います。漱石は何を読んでも漱石の個になる。芥川の書く人間は、やはり芥川の個をはなれていない。それがいわゆる個性というもので、全く似たところがない。そういういろいろな個性に共感がもてるというのは不思議ですが、そうなっていると思います。個性的なものを出してくればくるほど、共感がもちやすいのです。》(「数学も個性を失う」26~27ページ)

わかりにくかったと思うけど、キムタクやプリマの例は、彼らにすでに強烈な「個」が備わっていて、唯一無二であることは否定しようもなく、しかも多くの共感を得ており、彼らに付随するもの、関わり産みだされるもの、そうしたすべてが彼らの「個」を離れていない、ということに、上記引用箇所で岡潔の言及していることが符合すると思ったのである。強い個性を放つ漱石や芥川の小説を嫌いな読者もいるだろうが、そのようなことをものともせず、漱石や芥川の小説は存在する。私がキムタクをどう思おうと、そんなこととは別の次元で彼が日本のトップアイドルであるという事実は存在する。キムタクが今後どうなるかはわからないけど、時代が唯一無二と認めたものは歴史に残る。逆に言えばそれほど個性が強く発揮されなければ、「千篇一律」「どんぐりの背比べ」で埋没してしまう。そうしたことは数学という学問、あるいは数学者個人の論文にもいえるのだと、岡潔は言うのである。

で、我が身を振り返ったりするわけである(笑)。

べつに時代が認めてくれんでもいいけど、今生きる世界で、唯一無二といえる仕事をしているだろうか、私は?

Les boissons alcooliques qui symbolisent le pays ― 2013/03/19 19:31:00

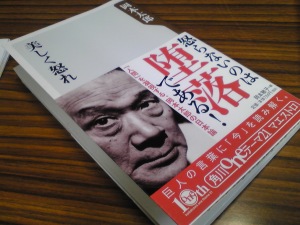

Fâchez-vous, mais avec une façon élégante...! ― 2013/01/24 21:42:54

岡本太郎著

角川書店(角川oneテーマ21)(2011年)

太郎が好きである。

古くはウルトラマンタロウ。続いてドカベンの山田太郎。我が家の風呂にはなぜか「太郎と花子」というあだ名がついている。

そして岡本太郎。幼少期に大阪万博を経験した私の記憶にこのうえなく「かっこええもん」として焼きついたのがご存じ太陽の塔である。その頃、何のコマーシャルだったかは覚えてないが、岡本太郎がくっと空(くう)をにらんで「芸術は爆発だ!」と叫んだアレ、アレも好きだった。私の記憶の中で、岡本太郎はいつも背広を来ていたが、いわばそういうまともな恰好をしているくせに、彼は芸術家で、しかもかなり変わった人で、おもしろいモノをつぎつぎに生み出す人なのであった。しかし、岡本太郎の作品は、例の太陽の塔のほかには、ほんの数点、美術の教科書の類いに載っていたか、雑誌に掲載されていたか、印刷物を介して絵画作品を観たことがあるだけだ。タイトルも覚えてないし。しかし、岡本太郎の作品に対し、非常に高い好感を覚えたという、これまた記憶だけだが、残っている。絵を描きたいという思いに駆られ、願わくば絵を描いて生きていきたいという意志を強くもつようになった頃、平凡な自分とヘンテコな岡本太郎との乖離にけっこう絶望した。偉大な芸術家には、変人でなければなれない。そんな誤解を抱きながら、だから普通の私には無理やんかぁとうなだれながら、それでも美術を学んでいたが、歳をとり、絵を諦め、デザインも手放して、それからさらにずいぶん時をおいてから、芸術家たちだってかなり普通の人間なのだなと思うようになったのである。

それは、こんな普通の私にも、私なりの紆余曲折や波瀾万丈や海千山千があるように、特異に見える芸術家の人生、奔放すぎたり苛酷すぎたりだらしなさすぎたりエロすぎたり、といった人生も、凡人のそれと紙一重に過ぎない。

人間として特殊でもなく、人生も特別ではない。ただ、表現者としてコンテンポラリーに評価される術をたまたま身につけていた、あるいは努力して獲得した、どちらでもいいが、つまりは表現者として別格だったのである。

岡本太郎は、表現者としては、芸術作品を生み出すことにおいて超一流だった。

で、今回の本である。

おばはんになったせいか、いちいちアタマにくることが増えて(笑)、気がつくとひとりでぼやいていたりイライラしていたりする。「あああああーーーーったくもおおおおおおおっ」と、主にクライアントからのメールに向かって叫ぶ私。ああ、こんな生活が何年続いていることだろう。いまさらだけど、眉間の皺は、満面の笑顔でいる時でさえ消えないし、芝居がかった作り笑顔でうなずいても、口角はなかなか上がってくれない。しかめっつらでいる時間が増えちゃって、美容にも健康にもよろしくない。わかってるさ。だけど怒るネタに事欠かないので困るのである。楽しく笑えるネタをくれっ。っても、誰がしたのかこんなひどい世の中にって状態だもんなあ、にこやかでいたいのは山々だけどさ、この際あたりかまわずわめき散らすほうが心身の健康にいいかもなあ、なんてぶつくさアタマの中でつぶやきながらうろついていた本屋で見つけたのが『美しく怒れ』。しかも岡本太郎。買わないわけがないざましょ!

「怒らないのは堕落である」

帯のセリフがいいねえ。

しかし。

しかしである。

私は思った。「岡本太郎は文章を書く人ではない」。本書は、太郎が書き下ろしたものではなくて、岡本敏子編纂によって成立した新書である。だから、一冊の書籍として散漫な感じがあるのはしかたがないし、いま言及したいのはそこではない。

岡本太郎の感性が冴えわたり、鋭利に研がれた精神そして頭脳がフル回転していた頃のニッポンには、その時なりの問題が山積していたことだろう。彼は、世の中に巣食う怠惰や狡猾、蔓延する先送りや後回し、無駄な迂回や時間潰し、あからさまな無視や見て見ぬ振りに対して憤る。実に正直に、憤っている。だが、そのように言葉で憤りを書き留めるよりも、一枚の絵や一点の彫刻にしたほうが、彼のいらだちや憤りは、美しい怒りとして人の心に届いたのではないか、と思うのである。

なぜかというと、どう読んでも、「美しく」「怒って」いるようには感じられないからである。なんだかうるさいオッサンがぼやいている、ようにしか読めないのである。ううむ……。

彼はどんな時も全身に力を込め、エネルギーをみなぎらせて表現していたと想像する。

本書に書かれた言葉のひとつひとつも、文の一行一行も、たしかに真っ向勝負で力強い。しかも、けっして汚くはない。清廉で丁寧である。

けれども、美しく怒るというのとはかなり異なるように思われる。

それはたぶん、現在のニッポン社会に否応なく横たわっている厭世観、目に見えないものへの恐怖や不安、そして自分たちだけでは何ひとつ解決に結びつかないあまりに数多くの事どもへの怒りが、あまりに大きすぎて、いま本書を読むことが何の慰めにも励ましにもならないからだろう。

太郎の時代の理不尽はいまも理不尽なまま残っているし、不条理はますます顕著になっているし、腐敗にはますます重い蓋がなされて無臭なまま、だから人々は気づかず、気づいた人にも重すぎる蓋をどける力はない。あまりに大きすぎる怒りという凸は、大きな絶望という凹と共存しているため、プラマイゼロになり露にならない。だから、私たちだって、美しく怒れるものならそう在りたいが、どう表出すればそう在れるのかは皆目わからない。そして、本書は、その指南書にはならない。ま、それは、年代のずれゆえ、トピックがずれていることもあるだろう。太郎のせいじゃない。

しかし、岡本太郎は、やはり、おっさんのぼやきにしろ、芸術でそれを表現しなくてはならなかった。彼は文章だってエッセイだって芸術だといったかもしれないが、いや違うよ太郎さん。通底するものは在るかもしれないし、絵も文も優れた人だっているだろうけど、あることに突き抜けるほどの表現者で在れる人は、ほかのことではたいしたことないってのは、世の習い。

石川九楊という書家を、これまた私はたいへん愛しているのだが、彼の書の素晴しさといったら、もう、言葉にならないんだけど、舌鋒鋭いことでたいへん人気の彼の講演も、私には平成の人生幸朗にしか聴こえなくて、いや、喋るんじゃなくてそのボヤキ、書こうよ九楊先生、と聴講中、私は心の中で叫び続けたものだ。

美しく怒るって、どんなことだろう。

なんとなく、この人のこの態度がそうじゃないのかな、という例を見つけたので、全文を引用する。

********************

2013年01月23日12:30

こちら特報部東京(中日)新聞

原爆、原発へ対抗するために「人間信じたい」

被爆作家・林京子さんの思い

長崎で被爆した作家の林京子さん(82)。その体験をつづった作品「祭りの場」で1975年に芥川賞を受賞し、その後も被爆体験を抱えて生きることの意味を問い続けてきた。

「原爆と原発はイコール。人間と核とは共存できない」。そうした思いを作品を通じて発信してきた林さんの目にいま、福島原発事故とその後の日本社会はどう映っているのだろうか。(出田阿生)

神奈川県逗子市の自宅に近いJR逗子駅前に現れた林さんの背は、すっと伸びていた。ジーンズにブーツ姿。赤で統一された首飾りやマニキュアの差し色が美しい。

「福島の事故が起きてから、一度はもう核のことは一切考えまいと思った。被爆者全体が裏切られたのだ、と知ったからです。もう国に何を言ってもダメだと…。これほどの落胆はなかった。(長崎に原爆が投下された)8月9日以上のショックだった」

被爆者たちは長年、残留放射線による内部被曝や低線量被曝の存在を無視する国に、原爆症認定の申請を却下され続けてきた。

ところが、福島原発事故の記者会見を見て、政府の担当者が「内部被曝」という言葉を使っていることに気づいた。つまり、国は内部被曝の被害を知っていて、原爆症認定を却下し続けてきたのだ─と気づかされた。

林さんが被爆したのは、長崎県立高等女学校の3年生のとき。勤労奉仕先だった長崎市内の三菱兵器工場で爆風に吹き飛ばされた。3日歩いて帰宅すると、手足の毛穴全てから黄色い膿が噴き出した。被曝の急性症状だった。

【少女たちもモップ状になって立っていた。肉の脂がしたたって、はちゅう類のように光った。小刻みに震えながら、いたかねえ、いたかねえとおたがいに訴えあっている】(「祭りの場」より)

◆詳細な被爆描写 カルテのつもり

自身の被爆体験を詳細に記した「祭りの場」は、カルテのつもりで書いたという。「わたくしは自分がモルモットになってもいいと思っている。死んだときは骨を砕いて調べてほしい」

奇跡的に生き延びた同級生たちは、30〜40代になると次々と亡くなった。がんや甲状腺の病気が多かった。通院や入院が相次ぎ、一時は「病院で同窓会が開ける」と言い合うほどだった。

林さんが14歳まで暮らした中国・上海の同級生たちには、そんな年齢で若死にする人はいなかった。被爆の影響と考えるのは当然だった。

「原爆症が認定されれば、少なくとも死の間際に、自分の人生を嫌々にせよ、肯定できると思う。友人たちは却下、却下で影響を曖昧にされたまま、小さな子らを残して死んでいった」

林さん自身も、白血球の減少などの症状に苦しんだ。「体の中に時限爆弾がある」という恐怖は結婚して子供ができるとさらに切迫した。

原爆症の遺伝を恐れ、妊娠8カ月で医者に「勇気がありません。処理していただけますか」と頼んだ。しかし、紹介された大学病院の待合室に行くと、泣き叫ぶ幼児や懸命にあやす母親たちが大勢いた。

「ああ、この命を産むんだと思って、そのまま帰ってきた。帰ってきてよかった。息子には言ってないんですけれど…。やはり産まない選択をした人もたくさんいる」

出産直後、赤ん坊の体の薄赤い斑点を見て、思わず「先生、これは紫斑(被曝による皮下出血)ですか」と聞いた。息子が鼻血を出すたびに原爆症を疑い、病院に連れて行った。夫に恐怖をぶつけ続けた。「離婚するとき、夫に『君との結婚生活は被爆者との生活だった』と言われた。被害を周囲にばらまいているようなものですよね」

放射性物質がどれだけ人々の健康と命を脅かすか。作品を通じて、静かに訴え続けてきた。「私たち被爆者は、核時代のとば口に立たされた、新しい人種なのだと思う。わたくしは作品で、原爆と原発とは同じだと訴えてきたつもりでした」

人間は核をコントロールできない。科学の進歩に倫理が追いつかない─。福島原発事故での東京電力のテレビ会議映像を見て、がくぜんとした。水素爆発を防ぐため、自衛隊に建屋を破壊させる提案を「危険だ」と指摘された本店幹部が「どのみち吹っ飛ぶぜ」と捨て鉢な発言をしていた。

日本よりも世界の危機感の方が強いのでは、とも感じた。福島の事故から半年もしないうちに、ドイツでは林さんの短編「トリニティからトリニティへ」 と 「長い時間をかけた人間の経験」が緊急出版された。

「トリニティ…」は99年秋、米国・ニューメキシコ州の核実験場を訪れた体験を書いた作品。広島と長崎への投下直前、人類が初めて原爆実験をした場所だ。

◆初の原爆実験で まず自然犠牲に

そこは生き物が消えた世界だった。バッタ1匹飛ばず、空には鳥の影もない。最初に核の被害を受けたのは自分たち被爆者だと思っていたが、人間より先に焼き尽くされた自然や生き物を思い、涙があふれたという。

福島原発事故後、気力を失っていた林さんが前を向こうと思い直したきっかけは、昨年7月、東京・代々木公園で催された「さようなら原発10万人集会」に参加したことだった。

杖をついた同世代の老紳士は、入院先を抜け出してきたと話した。「最後に子どもたちに何かいいことを一つだけでも残したくて」と言った。

「核の問題を命の問題と捉えてやって来た人が大勢いた。ああ、核と人間の問題はここに落ちてきたと実感しました」

日本は今後、変われるのだろうか─。そう質問すると林さんは、米国の大学生に自らの被爆体験について講演したときのことを話し始めた。

話に聞き入る若者たちの青い目は、見る間に充血して赤くなった。最後に一人の男子学生が「林さん、世界はこれからどうなると思いますか」と質問した。

林さんは「政治家でもないし、分からない。でも、人間を信じます。あなた方を信じます」と答えたという。

全員が立ち上がって拍手をした。「彼らは何かを信じたかったんだと思います。そして、『自分自身を信じよう』と思ったのだと思います」

そして、こう付け加えた。「日本がこれからどうなるのか、分かりません。でも、全てを金銭に置き換えようとする今の『悪い平和』は変えたいですよね」

[デスクメモ]

林さんはぶれない。芸術選奨の新人賞に選ばれた際に「被爆者であるから国家の賞を受けられない」と拒んだ。人は死から逃れられない。だから、国家や神に自らを委ねがちだ。だが、彼女は「命一つあれば十分」と言い放つ。再び国家やカネの論理が頭をもたげてきたいま、彼女の存在は重い。(牧)

[はやし・きょうこ]

1930年、長崎市生まれ。三井物産に勤める父の転勤で、1歳になる前に中国・上海へ移住。14歳で帰国し、被爆した。53年、長男を出産。主な作品に「祭りの場」「上海」(女流文学賞)「三界の家」(川端康成文学賞)「やすらかに今はねむり給え」(谷崎潤一郎賞)「長い時間をかけた人間の経験」(野間文学賞)など。

2013年1月21日 東京新聞[こちら特報部]

阿修羅掲示板より

投稿者 みょん 日時 2013年1月21日 07:59:27: 7lOHRJeYvJalE

http://www.asyura2.com/12/genpatu29/msg/770.html

*******************************

On se perd, sans le future! ― 2012/12/28 12:49:12

《暗い時代が始まる。脱原発派と護憲派、ジェンダー平等派にとって。教育現場にとってもだ。インフレ、借金、東アジアの緊張、貧困と格差、弱者切り捨て…亡国政権の始まりだ。

3・11以後、初の国政選挙で自民党が政権復帰。諸外国には、日本国民が原発継続を選んだ、と見えるだろう。東京電力福島原発事故に関しては、前政権の危機対応のつたなさがあげつらわれるが、もとはといえば、フクシマの事故を招く原因を長期にわたってつくったのは、元の自民党政権である。責任者をだれひとり追及せず、処罰せず、原因究明すらできていない状況で、いわば事故の「戦犯」ともいうべきひとびとを、有権者はふたたび政権の座に就けてしまった。》

昨日の地元紙の夕刊に掲載された、コラム「現代のことば」の冒頭である。この日の書き手は、ご存じ上野千鶴子。

上野はいつも正しい。いつだって正論だ。彼女の言い分が、つけ入る隙のないほど完璧に正しさの鎧をまとい、どんな尖った矢も鋭利な槍も硬い鉄砲玉も跳ね返すほど強靱であるとわかっていても、それに反論せずにいられぬ気持ちになる。というか、ちゃんと話し合うための語彙を当方持ち合わせないので、「反論せずにいられない」ったってまともに議論などとてもできやしないのである。したがってこの場合、「闇雲に逆らいたくなる」「難癖つけたくなる」「つつけるもんはないかと重箱の隅々を箸や楊枝でほじくる」(笑)とでもいったほうがよかろうか。

大学院に籍を置いていた時、社会学部の教授陣にフェミニストがちらほらいて、彼女たちの音頭取りによるジェンダー論関係の研究会や講演会がよく開催されていた。そのいくつかに出席を試みたことがある。しかし、どうにも居心地が悪かった。

必ず「非」フェミニスト系の研究者、学者(たいてい男性、そして一人だけ)が招かれて、その人による講演または報告があり、続いてフェミニストチームから同様に報告や発表が行われる。たいていは複数である。その後ディスカッションとなる。しかしディスカッションというよりも、まるで集団言論リンチ……といったら言い過ぎだろうけど、フェミニストチーム研究者がよってたかって、その招待し報告させた学者の発表内容にとどまらず(「本日のご報告内容はとうてい受け容れ難い内容でしたがこれについて問題点を列挙したいと思います」)、言葉の選びかた(「そもそもそういう言葉づかいに男尊女卑思想が表れているという自覚がないから困りますわ」)、果ては立居振舞までやり玉に挙げて(「その手の使いかた、女性をバカにしてません?」「わたくしこれ以上耐えられません」「同じ空気を吸いたくないわ」「退席します」)、一点集中の攻撃をしかけるといったぐあいだった。

私と同じように、居心地悪く感じた学生は少なくなかったと思う。男らしく・女らしくといって育てられた私たち。そのように育てられた親に育てられた世代。不平等を刷り込まれたとかそんな話ではなく、男として女として、纏う衣も違えば日々の慣わしも書く文字も異なるという文化が連綿と続く国に生まれたのである。そりゃ、誰だって、男尊女卑思想はまっぴら御免だ。しかし、オス・メスの生物学的身体能力は歴然としており、もって生まれた生殖能力の違いからくる役割分担も明快である。男女平等は当たり前だが、男女は同じ種類の生物ではない。

私は「女も学問する時代やねん」という祖母と、「ちゃんと花嫁修業しとかないかん」という母とともに暮らしてきたせいか、ずるがしこく育った。口では女性の権利や能力活用を言いながら、実際には、力仕事はもちろん重い役割やのちに責任を問われるような立場はひたすら男性に譲って生きてきた。しんどくて骨の折れそうな仕事は「わたくしでは力不足でございます」などといって逃げ、何かのプロジェクトリーダーなんぞに任命されようなものなら、そのプロジェクトの問題をあれはどうするこれはどうすると積み上げて、提案した上司に「わかったよ、なんか起きたら俺が責任をとるから」と言わせ、いかなる場合も無傷で逃げられるめどが立つまで粘った。私のこうした行動様式は一貫していて、子を産みひとりで育てている今でも変わらない。

シングルマザーをやっているのは私が選択した結果であって、なぜ選択したかというとこっちのほうが快適だと確信したからに他ならない。快適だと確信したのは、べつに殿方が嫌いだからでも(むしろ好きやん)、疎ましいからでもない。

子育てを誰にも邪魔されたくなかっただけである。私にとって子育ては、つねづね言うように、芸術作品制作に似ている。芸術は孤独な戦いだ、しかも通底する信念に基づいた。そのような創作活動と同じものを子育てに求めると、「共同制作者」だとか「コラボレーション」なんぞ不要になるのは自明である。

(ついでにいうと結婚しなかったのは姓を変えるのが嫌だったとかじゃなくて、単に縁がなかったのである。あ、聞いてないって?)

単に、プライベートにおいてそういう事情であるだけで、私はつねに殿方に助けられてきたし、殿方をおだてて木に登らせるのが得意であるし、また私と同世代の殿方は気前よく木に登ってくださるので(笑)、私はいつもズルく楽して生きてこれたのである。

中途半端なフェミニズムの風にあおられてそっちを向いてしまった若者たちは、たいへんな生きにくさを感じているであろう。この国は、まだまだ女性を虐げている。閣僚に女性を二人入れただけで「どうだ」といわんばかりに大騒ぎしている極右アベシンゾー内閣を恥ずかしいと思うのは上野千鶴子だけではない。私も恥ずかしいよ。

《今度の選挙にあたって複数の女性団体と個人(12月10日現在で賛同人24団体280人)が連携して、「ジェンダー平等政策」全政党アンケートを実施した。12政党注10政党から回答を得た結果は「市民と政治をつなぐ」P-WANサイト上にアップしてある(http://p-wan.jp/site/)。》

《各政党の回答を分析してみると脱原発を支持する政党ほど男女平等にも積極的であり、また「9条」を守る政党ほど男女平等度が高かった。おもしろいのは規制緩和と自由競争を支持する政党は、「女性の活用」には積極的なのに、「女性の権利」を守ることには積極的でない、という共通点が見られたことだ。》

「女性の活用」はしても「女性の権利」は尊重しない、それはまさに今の日本社会そのものであり、参戦と核開発にまっしぐらの新政権が是とするところに違いない。

上野が言うように、不戦と非核は男女平等の大前提だ。貧富格差のない公平な社会実現の大前提でもあるだろう。しかし、極右ジミントーは不戦や非核など「それ何ですか」とすっとぼけてうやむやにし曖昧にしたまま闇に葬り去るであろう。平等とか公平とか奴らにはどうでもよいのである。

というか、階級社会を再構築しようとしているのかもしれないわっ。くわばらくわばらっ

《「自助」の重視という名目で社会保障を抑制し、弱者切り捨て路線を採用する新政権に、女性や若者、高齢者らの社会的弱者は、自ら合意を与えたのだろうか?》

すでに論じられているように、今回の、大差のついた選挙結果は、小選挙区制という選挙制度のなせる業であって、国民の意思を正確に反映したものではない。数えれば、極右ジミントーに投じられた票数を、それ以外への投票数が上回るのであるから。しかし、いずれにせよ、そうした小選挙区制の怖さを知ることなく、投票所に足を運ばなかった人々が結果的には極右ジミントー支持に回ったのと同じことであるからして、「日本国民は、軍隊をもち積極的に戦争に加わり原子力を推進し核兵器開発に突き進むことを党是とする政党を政権に選んだ」と世界に見られても仕方ないのだ。

上野はいつも正しい。その正しさの完璧さに辟易する。正しさというのは主観が左右するから、どんな時もどこかで中庸をとり、妥協点を見出さなければ、いくら潔癖な正しさであろうと裏づけのない脆いガラスに終わってしまう。だが上野の議論はいつだって脆く砕けようとも雪の女王がカイの瞳に投げ入れた悪魔の鏡の破片のように、ともすれば人心を虜にするほどの力をもつ。正しさゆえである。その正しさゆえに、彼女の書くものを読むたび「とてもついていけんわ」感を覚えてきた。

けれども、この私が、だんだん彼女の論にそうした居心地の悪さや違和感を覚えなくなってきたのは、上野が丸くなったのか、私が上野のように尖りつつあるからなのか。後者のような気もする、だって前者はちょっと考えられないでしょ。あら、でもあたし、殿方みなさんと仲良くしたくってよ、怖がらないでこっちへいらして、ムッシュ。

《 》内は、京都新聞2012年(平成24年)12月27日木曜日付夕刊「現代のことば」上野千鶴子「女性にきびしい政権の誕生?」から部分引用。

Pour la calligraphie, il est formidable ! ― 2012/09/10 18:48:49

で、初めて彼の書を鑑賞。

びっくり。

「えーーーっ。これ、書いたん? アンタの体のどこからこんな高尚な字が出てくんのよーー。びっくりしすぎて言葉もないわ」

「あのなあ、いまさんざん言いたいことゆーたやん」

「かっこいいーーー! すごおおおい!!! どんな顔してこれ書いてたん? 動画に残しとかなあかんやん」

「顔って……」

「ほんでこれ、何て書いてあんの?」

「そういう質問は、しんといてくれる?」(笑)

その書道展には、高名な指導者、またそうした書家に師事して自身も書家として一本立ちを目指すプロ志向の人から、ただの余暇つぶしの趣味としてちょろちょろと書いては応募するような一般人まで誰でもが参加できる(ただし、作品の規格は決められている)もので、応募者全員の作品が展示されていた。ピンからキリまであったわけだが、その作品のありようは非常にさまざまで、たいへん楽しめた。

書家として活動し、しゃしゃしゃっと書いた作品がン十万円もしちゃうくらいメジャーになっちゃった、という女性が友人にいるんだけど、彼女の場合は独創性とかこれまでもこの先も誰も書かないものを書くことが求められているし、それに応える作品を生み出さなければならない。文字から発想しているのだろうけれど、作品そのものはもはや字ではなく絵にしか見えなかったりする。

数年前まで漢字がらみの仕事が多かったので、漢字・文字研究者や、いわゆる書家に会い取材したことも多かったのだが、書家という人たちの書く字はもはや字の領域を超えていた。ま、芸術作品である。書の展覧会に行くということはそういうほとんど字には見えないぶっ飛んだ世界を鑑賞することを意味していた。この週末までは。

今回鑑賞した書道展は、そういうのではなくて、「お手本に従って書きました」「先生に教わって書きました」という、いい意味で、まじめに上手になろうとして練習中の人たちによる成果発表会的な要素が強かった。なんていうんだろう、この字を書くためにいったいどれほど紙を費やし、来る日も来る日も墨を摺って、何度も書き直すということを繰り返したことだろうか、なんて(わが子のバレエの発表会を見るような)妙な愛しさをどの作品にも感じた。漢字にしろ、仮名にしろ、ひと文字ひと文字に思いを込めてあるが、玄人的な思いの込めかたではなくて、ただただ「とめ」「はらい」「はね」を綺麗にかつ自分らしく筆を運んで表現する、という、「作品をつくる」というよりもずっとずっと単に「書く」ことに近い行為の成果。

書くって素敵だ。書くって大事だ。痛切に、そう感じさせてくれたのである。

先述した、メジャーになっちゃった友人書家も、取材でお目にかかった大家たちも、ゲージツ作品をつくってはいるが、書道教室の先生として子どもから大人まで基礎から教える仕事もしているのである。何書いてんのかわからんようなもんを書いていても、書くときゃ書く、ちゃんと楷書行書草書隷書篆書etc.,etc.,書くし指導もするのである。基本の「き」はしっかり確立しているのである。

筆を手に持って書く。これ、大事だ。

「ねえねえ、どんな書道家になりたいの?」

「へ? 書道家って何、その〈か〉ってつけるのやめてくれる?」

「でも、賞もらったりしてるやん。書道家の卵ってゆーか予備軍ってゆーか、そんな感じやん」

「先生の字見て真似すんので精一杯やねんで、そんなんあと何十年と続けてたら万に一つもあるかもしれんけど」

「続けたらええやん」

「飽きるかもしれんもん~」

いやいや、彼は飽きないとみた。次の作品展も楽しみである。

Il ne faut pas abandonner...! ― 2012/06/19 20:58:26

(URL訂正しました)

猫屋さん(ブログ・ね式 世界の読み方。左サイドにリンクしてます)とこに貼ってあった番組動画。長いですが、わかりやすい内容です。見てください。英語や仏語に訳して世界中に配信してくれないかしら、どなたか。いや、まあ、見なくちゃならないのはまず日本人だけどね。

岩上さんが、河合弁護士から目を逸らさないまま、さささささーっとメモを取るところがかっこいい。私もインタビューするときはそうしようとするんだけど、後で見たら解読不可能なほどぐちゃぐちゃなメモ(笑)になっちゃうので、録音機材に頼るようになってしまった。聞き手が語り手から目を逸らさないのは鉄則。私は速記をマスターしなかったので、録音機材を持っていなかった頃は、ぐちゃぐちゃのメモと記憶だけが頼りだった。

遠方へ出張取材へ行ったとき、相手の話にうなずきながら、自分の手元には一度も目を落とさず、終始微笑み、深々と頭を下げてお礼をいい、その場を辞したとたん、VHSを巻き戻すように頭の中で時間を遡り、新幹線の中でががががーっとノートに書き起こした。もちろん、ビールとおつまみを手元に置いて。

たぶんあの頃のほうが、書くことに対して私は真摯だったのではないかと思う今日この頃。昔の文章はとても稚拙で見ちゃいられんけども、小手先でなく、全身の体力を使って、書いたこともあったと、今は思える。

はあ。

Oui, c'est chouette, finalement. ― 2012/02/29 22:51:48

『最終講義―生き延びるための六講』

内田 樹著

技術評論社 生きる技術!叢書(2011年)

本書が出版されたばかりの頃、私はとてもじゃないがそんな心の余裕がなかった。いや、本当のことをいえば、内田樹の講演録は、対談本よりはましだと思っているが、あまり好きではない。彼は話し上手でもあると思うけれど、いつかも書いたが話をしているウチダを「読む」よりは「聴く」ほうがずっと健康にいいと思っている。健康にいいというのはこの場合変な形容かもしれないが、講演の内容が政治であれ教育であれ、彼のお喋りにはオバサン的シンパシイを感じるからに尽きるのである。私はよく学術会議や外交がテーマのシンポの取材の機会があるのだが、お喋りの上手な人は、何をもってお喋りが上手といえるのかというと、(借りてきた言葉やよその学者の引用でなく)その人自身の言葉を使い、相手も語感と意味を共有してくれるに違いない言葉――それはかなりシビアなセレクションだと想像する――を選択しつつ、そのことじたいはなんでもないことのように、井戸端での噂話をするかのように、澱みなく流麗に、(そしてこれが重要である)美しい発声で、話をする。そんな人の話を聴いて、素人聴衆は「いやあ、この人の講演は聴き応えがあるなあ」とか「ものすごわかりやすかったわあ」といった感想をもてるのである。で、たぶん、ご本人はさほど特別な努力をせずにそのイカスお喋りテクを身につけている。素晴しい論文や著作本に代表される高い業績を残す学者が、必ずしも講演(とくに一般向け)が上手でないのはよくある話だが、その方は一生上手にはなれないと思う。努力しても詮ないと思う。そっちは彼の行く道ではない。彼はひたすら研究し書けばよいのである。

話を愛するウチダに戻すと、私は彼の「書いたもの」が極端に好きである。陶酔するほどに好きである。彼は間違いなく読者に向かって「書いて」いる。その本の中で彼が論ずるテーマへの、尽きることのない愛情がほとばしって見える、それが彼の著書である。ウチダの著書には、私はいつだって心を揺さぶられるし、覚醒させられる。気分がいいとき、共鳴するときばかりではない。しかしそれすら快感である。

しかし、彼の語りをそのまま文字に置き換えた対談本や講演録はその限りではない。本になる前に内田樹自身が校正しているし、大幅加筆もしているので純然たる記録でないのは明白だけれど、文章の持つそのライヴ感が、その本の読者でなく実は共著者である対談相手、あるいは当時の聴衆に向けられていることがわかってしまっているので、興ざめである。いくら書籍という体裁のために整えられても、やはり「喋った当時の臨場感」を誌面に残そうと努力するのが、対談や講演の企画者、出版社の編集者、そして著者自身の意向であるのは普通のことである。

でも、そのことは、私にとっては書物としての魅力を半減させてしまう要素なのである。

去年の5月か6月に書店に並んだらしきこの赤い派手な本を、私は一瞥した覚えはあるのだが、いかんせん、その頃、読む本ときたら地震と津波と原発と、放射能汚染と医療と食品の関連本ばかりであり、ときどきガス抜きに子ども向けの小説を読んで頭を休めるということを繰り返していたので、いちばん好みのジャンルであるエッセイ系、批評系の書物に全然目がいかなかったのである。

ふと思い出して図書館で検索すれば、お決まりの貸し出し予約殺到状態で、相変わらず人気はあるが、予約してまで借りようとも思わなかったのはこれがやはり講演録だからである。

でも、けっきょく私はこの本を読んだ。ある晩帰宅すると、食卓の上にばさりと、娘が高校から持ち帰った文書類が無造作に置かれていた。その中に高校の図書館便りがあり、新規購入図書紹介欄に本書の題名があった。さっそくさなぎに「この内田さんの本借りてきて」と頼んだ。研修旅行委員だからいろいろな調べもののためにしょっちゅう図書館に行くくせに、ヤツときたら「ア、すっかり忘れてた」「今日はちゃんとメモ持って行ったのに自分の借りる本見つけたら忘れた」「誰の何ていうどんな本やったっけ?」とのたまうこと数か月(笑)。ようやくつい最近、私のために『最終講義』を借りてきてくれた。

読んで思ったのだが、あ、なるほどこれは高校の図書室にあってしかるべき本である、ということだった。ウチダの喋りはわかりやすい、というのはさんざんゆってるが、確かに彼は好んで高校生に向けて講演をよく行っている。収録されている講演録は高校生向けのものはないけれども、彼のお喋りは、高校生くらいが読むのにちょうどいい重要語彙出現頻度で進むのである。実際に、収録されている講演を、娘の高校の生徒たちが聴講したら、たぶん全員舟を漕ぐ(笑)。言葉は発せられて瞬時に消える。ウチダの口から発せられる言葉をあらかじめ推測し発せられた瞬間それを捉えて咀嚼し音が消えた後にもその言葉の余韻を噛み締めながら続いて発せられ続ける言葉の洪水とつないでいく――そんな、「聴きかた」をもたないと、ウチダであろうと誰であろうと、澱みなく続く他人のお喋りにうつらうつらしてしまうのはいたしかたがない。ティーンエイジャーの仕事の半分は寝ることだからな。

しかし、それが文章になると、言葉は消えずに眼下に留まり続けてくれるので、反芻しながら読むことができる。内田の話は、講演録のかたちでなら、ウチの子でも読めるわと母は思ったのである。神戸女学院大学の学生たちにこれが最後の講義ですといいながら、ウチダは、実は日本全国の小中高生に語りかけていた。彼がこれまでの著作で、ブログで、ほいでたぶんツイッターで、さんざん繰り返し述べていたことをもう一度語ったに過ぎないのかもしれないが、彼は、教員としての最後の一年間に行った講演のほぼすべてを、日本の未来を担う子どもたちに向けて発信したのである。聴衆は、神戸女学院大学の学生に留まらず、その同窓会や保護者会、他大学の学生と教職員など、ええ歳した大人ばかりである。彼らをそれなりに楽しませながら、ウチダはこれ以上ないというほどの強い思いを込めて子どもたちに向けてメッセージを発していた。

バレエの発表会が無事終わったら、娘に薦めようかと思っている。300ページを全部読めとは言わん。彼女のツボにはまりそうなトピックスが部分的にあるので、ここと、ここと、ここ読んでみ、というふうに。それらは、子どもたちが考えるきっかけ、問題の所在に気づくきっかけになるような仕掛けのある場所だ。そこに引っ掛かれば次の思考へと階段をひとつ昇れる。

本書は、ウォールクライミングの、ほら、壁に埋め込まれたカラフルな石の断片、ああいうものが各ページにちりばめられているといっていい。どの石に足を引っ掛けて登るのかは読み手に任されているが、気まぐれに、あるいは突拍子もないしかたで、思わぬところに引っ掛けて進む、そんな読みかたを、ウチダは子どもたちに期待しているのではないか。とそんなふうに思ったのである。

*

ほったらかしのブログに毎日たくさんのアクセス、ありがとうございます。

ようやく、仕事の出口が見えてきました。これからほんのしばし、少しは眠れる夜が続くと思います。明日、あさってが踏ん張りどころ。

気がつけば2月も終わり。今年はうるう年なんですね。この、2月のプラス1日が、世の中の仕事ニンゲンたちをどれほど救い、あるいはどれほど苦しめているか(笑)、これ考えた人は想像したんかい、おい、こら。

せっかくの2月29日なので、なんか書いとこうと思いました。

Bon anniversaire mon chéri! ― 2012/02/10 01:49:14

山田稔著

平凡社ライブラリー(1999年)

誰もが特別な日というものをもっている。それが誕生日だという人もいれば結婚記念日である人もいるだろう。私はといえば、あの日もこの日も、自分にとって大切で特別な何かが起こったり何かに出会ったり何かをもらったり、ということがてんこもりで、毎日「特別な一日」のオンパレードだ。そんなふうになっちゃうと特別でもなんでもなくなってしまう。わかってるさ。

今年の始め、大学院時代の恩師に会った。私は修了してから見事にお目にかかっていなかったので、なんと12年ぶりでご尊顔を拝したのである。御髪は真っ白だが、電話で言葉を交わした時に若干お耳が遠くなっておられるように思っただけで、会って会話してみると、ゼミ演習の頃の先生とぜんぜん変わっておられなくて、嬉しいやら恐ろしいやら(笑)。私の母と同い年だということを初めて知ったが、脳をフル回転させて生きているのとそうでないのとではこんなにも年のとりかたが違うのかと嘆息する。私の母は足を悪くしてから行動範囲が狭くなり活力も萎む一方なので、ともすれば80代半ばに見られるのだが、まだ後期高齢者デビューが済んだばかりである。かたや恩師は白髪と皺のせいで70代だろうと察しはつくが、せいぜい70歳になったとこくらいだろう、そんなふうに誰もが思うのではないか。とにもかくにも若々しい。

恩師の年賀状に中国に凝っています、などと書いてあったので弟の著作(最近の新書)を贈ったら、嬉しそうな声で電話がかかってきて「本をありがとう。僕、この著者の本いくつも読んでるよ、ファンなんだ。君の弟さんだったんだね」。

世の中、何がどうつながるかわからないもんである。

いつか初の訳書ですといってダリ本を贈ったときも電話で話して盛り上がり、飲もう飲もうとはしゃいでいたのだが、引退してもいろいろと活動が活発でお忙しくて、結局時機を逸してしまったのだった。今回は「じゃあまた連絡するね、なんて言ってたら結局また飲めないから今決めちゃおうよ」と強引に先生は私とサシの飲み会をセッティングし(といっても店を探したのは私なんだけど)、晴れて12年ぶりの再会が実現したのだ。

知的な人と知的な会話に溺れるのはとても幸せである。言っておかねばならないが、この恩師はまったくの大学人ではない。とある大新聞所属のジャーナリストで、特派員として各国を渡り歩いた人である。早期退職を選んで、ぶらぶらしていてひょんなことから大学教員として「勤めることになったんだが、ったく柄じゃないねえ、こんなところは」とよく笑っていた。彼に言わせると「学者は伝えるための日本語を知らないからな」。恩師のゼミにはやはりジャーナリストや海外勤務を希望する学生が寄ってきたようである。頭でっかちになって考え込むより行動すべし。でなければどんな美文も生きてはこない。そういう意味のことを、とりわけ若い学生たちにはよくいっていた。私は院生当時すでに30代半ばだったので、先生は私に対しては教えるというよりも、共通の話題を持ち寄って会話の花を咲かせようよ、といったふうだった。先生に比べれば私の経験など塵ほどもなかったが、私が一定期間フランスに滞在しそれに続いてフランス人たちと長期間ともに仕事をしていることの意義を認めて、自分のパリとヴェトナム駐在の経験を重ね合わせて、「今話してくれたようなことを、自分の言葉で書き続けなさい」というような言いかたで指導してもらった。

山田稔は恩師よりも七つ年長だそうだ。恩師がパリ特派員だった時期に、パリで知り合ったそうである。山田稔といえばフランス語系人にとっては神様みたいな存在だ。そんなことを言うと当の山田先生は言下に否定されるだろうが、少なくともダラダラとものを書くことを日々のなりわいとしている者には、その文章、その言葉は天啓なのである。というようなことを言うと、私の恩師は我が意を得たりという顔をして「ホントに山田さんは素敵な人なんだよ。お元気なうちに会っとかないとなあ。それにしても君とは好みが合うよね」「ついでに申し上げると先生、私、鶴見俊輔さんも大好きです。神様のまだその上の御大、という感じかな」「そのとおりだよ。僕は鶴見さんの書いたものを読んできたから生きてこれたようなもんでね。いやあ、ホントに君とは嗜好が同じだよね。僕はね、思ったもんだよ、君は僕にとって最初のゼミ生のひとりだけど、この学生とはもっと早くに会いたかったよなあって。思ったもんだよ」

いま手許にあるこの『特別な一日』は、この夜先生が私にくださったものである。「読みさしだけど、よかったら持ってて」。山田稔は神だが、私の蔵書には一冊もその著作はない。図書館に行けば彼の著書・訳書はいつだって揃っているから、買い損ねてしまっていた。

先生にもらったこの本を改めて読むと、人と命とその書き残されたものたちへの優しい眼差しに涙が出るほど心を揺さぶられるし、真摯で厳しいその書くことへの向かいかたに襟をたださずにはおれないのである。もっと早くに会いたかったよなあ。確かにそうである。フランス語とも、恩師とも、鶴見俊輔とも、山田稔とも、もっともっと早くに会っていれば人生変わっていたのかもしれない。しれないが、早くに会わずに生きてきて、「いまさら」な時期にようやく出会ったからこそ、こんなに心が震えるということも、あると思っている。

*

2月10日は私にとって特別な日である。その日を前に、特別な日の張本人が下記のリンクを送ってきた。ったく何考えてんだあのバカ。他に言うことあるやろっつーの。

あ、失礼。みんな、ヒマだったら聞いてあげて(撮影場所は鴨川河川敷みたい)。私のブログに来てくださるみなさんにとっては言わずもがなの内容だけれど。

http://youtu.be/_5NZDlJ2CBU

若いっていいな。ただ単純にそう思う自分が、なんか、やだ(笑)。