Fâchez-vous, mais avec une façon élégante...! ― 2013/01/24 21:42:54

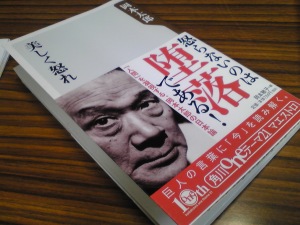

岡本太郎著

角川書店(角川oneテーマ21)(2011年)

太郎が好きである。

古くはウルトラマンタロウ。続いてドカベンの山田太郎。我が家の風呂にはなぜか「太郎と花子」というあだ名がついている。

そして岡本太郎。幼少期に大阪万博を経験した私の記憶にこのうえなく「かっこええもん」として焼きついたのがご存じ太陽の塔である。その頃、何のコマーシャルだったかは覚えてないが、岡本太郎がくっと空(くう)をにらんで「芸術は爆発だ!」と叫んだアレ、アレも好きだった。私の記憶の中で、岡本太郎はいつも背広を来ていたが、いわばそういうまともな恰好をしているくせに、彼は芸術家で、しかもかなり変わった人で、おもしろいモノをつぎつぎに生み出す人なのであった。しかし、岡本太郎の作品は、例の太陽の塔のほかには、ほんの数点、美術の教科書の類いに載っていたか、雑誌に掲載されていたか、印刷物を介して絵画作品を観たことがあるだけだ。タイトルも覚えてないし。しかし、岡本太郎の作品に対し、非常に高い好感を覚えたという、これまた記憶だけだが、残っている。絵を描きたいという思いに駆られ、願わくば絵を描いて生きていきたいという意志を強くもつようになった頃、平凡な自分とヘンテコな岡本太郎との乖離にけっこう絶望した。偉大な芸術家には、変人でなければなれない。そんな誤解を抱きながら、だから普通の私には無理やんかぁとうなだれながら、それでも美術を学んでいたが、歳をとり、絵を諦め、デザインも手放して、それからさらにずいぶん時をおいてから、芸術家たちだってかなり普通の人間なのだなと思うようになったのである。

それは、こんな普通の私にも、私なりの紆余曲折や波瀾万丈や海千山千があるように、特異に見える芸術家の人生、奔放すぎたり苛酷すぎたりだらしなさすぎたりエロすぎたり、といった人生も、凡人のそれと紙一重に過ぎない。

人間として特殊でもなく、人生も特別ではない。ただ、表現者としてコンテンポラリーに評価される術をたまたま身につけていた、あるいは努力して獲得した、どちらでもいいが、つまりは表現者として別格だったのである。

岡本太郎は、表現者としては、芸術作品を生み出すことにおいて超一流だった。

で、今回の本である。

おばはんになったせいか、いちいちアタマにくることが増えて(笑)、気がつくとひとりでぼやいていたりイライラしていたりする。「あああああーーーーったくもおおおおおおおっ」と、主にクライアントからのメールに向かって叫ぶ私。ああ、こんな生活が何年続いていることだろう。いまさらだけど、眉間の皺は、満面の笑顔でいる時でさえ消えないし、芝居がかった作り笑顔でうなずいても、口角はなかなか上がってくれない。しかめっつらでいる時間が増えちゃって、美容にも健康にもよろしくない。わかってるさ。だけど怒るネタに事欠かないので困るのである。楽しく笑えるネタをくれっ。っても、誰がしたのかこんなひどい世の中にって状態だもんなあ、にこやかでいたいのは山々だけどさ、この際あたりかまわずわめき散らすほうが心身の健康にいいかもなあ、なんてぶつくさアタマの中でつぶやきながらうろついていた本屋で見つけたのが『美しく怒れ』。しかも岡本太郎。買わないわけがないざましょ!

「怒らないのは堕落である」

帯のセリフがいいねえ。

しかし。

しかしである。

私は思った。「岡本太郎は文章を書く人ではない」。本書は、太郎が書き下ろしたものではなくて、岡本敏子編纂によって成立した新書である。だから、一冊の書籍として散漫な感じがあるのはしかたがないし、いま言及したいのはそこではない。

岡本太郎の感性が冴えわたり、鋭利に研がれた精神そして頭脳がフル回転していた頃のニッポンには、その時なりの問題が山積していたことだろう。彼は、世の中に巣食う怠惰や狡猾、蔓延する先送りや後回し、無駄な迂回や時間潰し、あからさまな無視や見て見ぬ振りに対して憤る。実に正直に、憤っている。だが、そのように言葉で憤りを書き留めるよりも、一枚の絵や一点の彫刻にしたほうが、彼のいらだちや憤りは、美しい怒りとして人の心に届いたのではないか、と思うのである。

なぜかというと、どう読んでも、「美しく」「怒って」いるようには感じられないからである。なんだかうるさいオッサンがぼやいている、ようにしか読めないのである。ううむ……。

彼はどんな時も全身に力を込め、エネルギーをみなぎらせて表現していたと想像する。

本書に書かれた言葉のひとつひとつも、文の一行一行も、たしかに真っ向勝負で力強い。しかも、けっして汚くはない。清廉で丁寧である。

けれども、美しく怒るというのとはかなり異なるように思われる。

それはたぶん、現在のニッポン社会に否応なく横たわっている厭世観、目に見えないものへの恐怖や不安、そして自分たちだけでは何ひとつ解決に結びつかないあまりに数多くの事どもへの怒りが、あまりに大きすぎて、いま本書を読むことが何の慰めにも励ましにもならないからだろう。

太郎の時代の理不尽はいまも理不尽なまま残っているし、不条理はますます顕著になっているし、腐敗にはますます重い蓋がなされて無臭なまま、だから人々は気づかず、気づいた人にも重すぎる蓋をどける力はない。あまりに大きすぎる怒りという凸は、大きな絶望という凹と共存しているため、プラマイゼロになり露にならない。だから、私たちだって、美しく怒れるものならそう在りたいが、どう表出すればそう在れるのかは皆目わからない。そして、本書は、その指南書にはならない。ま、それは、年代のずれゆえ、トピックがずれていることもあるだろう。太郎のせいじゃない。

しかし、岡本太郎は、やはり、おっさんのぼやきにしろ、芸術でそれを表現しなくてはならなかった。彼は文章だってエッセイだって芸術だといったかもしれないが、いや違うよ太郎さん。通底するものは在るかもしれないし、絵も文も優れた人だっているだろうけど、あることに突き抜けるほどの表現者で在れる人は、ほかのことではたいしたことないってのは、世の習い。

石川九楊という書家を、これまた私はたいへん愛しているのだが、彼の書の素晴しさといったら、もう、言葉にならないんだけど、舌鋒鋭いことでたいへん人気の彼の講演も、私には平成の人生幸朗にしか聴こえなくて、いや、喋るんじゃなくてそのボヤキ、書こうよ九楊先生、と聴講中、私は心の中で叫び続けたものだ。

美しく怒るって、どんなことだろう。

なんとなく、この人のこの態度がそうじゃないのかな、という例を見つけたので、全文を引用する。

********************

2013年01月23日12:30

こちら特報部東京(中日)新聞

原爆、原発へ対抗するために「人間信じたい」

被爆作家・林京子さんの思い

長崎で被爆した作家の林京子さん(82)。その体験をつづった作品「祭りの場」で1975年に芥川賞を受賞し、その後も被爆体験を抱えて生きることの意味を問い続けてきた。

「原爆と原発はイコール。人間と核とは共存できない」。そうした思いを作品を通じて発信してきた林さんの目にいま、福島原発事故とその後の日本社会はどう映っているのだろうか。(出田阿生)

神奈川県逗子市の自宅に近いJR逗子駅前に現れた林さんの背は、すっと伸びていた。ジーンズにブーツ姿。赤で統一された首飾りやマニキュアの差し色が美しい。

「福島の事故が起きてから、一度はもう核のことは一切考えまいと思った。被爆者全体が裏切られたのだ、と知ったからです。もう国に何を言ってもダメだと…。これほどの落胆はなかった。(長崎に原爆が投下された)8月9日以上のショックだった」

被爆者たちは長年、残留放射線による内部被曝や低線量被曝の存在を無視する国に、原爆症認定の申請を却下され続けてきた。

ところが、福島原発事故の記者会見を見て、政府の担当者が「内部被曝」という言葉を使っていることに気づいた。つまり、国は内部被曝の被害を知っていて、原爆症認定を却下し続けてきたのだ─と気づかされた。

林さんが被爆したのは、長崎県立高等女学校の3年生のとき。勤労奉仕先だった長崎市内の三菱兵器工場で爆風に吹き飛ばされた。3日歩いて帰宅すると、手足の毛穴全てから黄色い膿が噴き出した。被曝の急性症状だった。

【少女たちもモップ状になって立っていた。肉の脂がしたたって、はちゅう類のように光った。小刻みに震えながら、いたかねえ、いたかねえとおたがいに訴えあっている】(「祭りの場」より)

◆詳細な被爆描写 カルテのつもり

自身の被爆体験を詳細に記した「祭りの場」は、カルテのつもりで書いたという。「わたくしは自分がモルモットになってもいいと思っている。死んだときは骨を砕いて調べてほしい」

奇跡的に生き延びた同級生たちは、30〜40代になると次々と亡くなった。がんや甲状腺の病気が多かった。通院や入院が相次ぎ、一時は「病院で同窓会が開ける」と言い合うほどだった。

林さんが14歳まで暮らした中国・上海の同級生たちには、そんな年齢で若死にする人はいなかった。被爆の影響と考えるのは当然だった。

「原爆症が認定されれば、少なくとも死の間際に、自分の人生を嫌々にせよ、肯定できると思う。友人たちは却下、却下で影響を曖昧にされたまま、小さな子らを残して死んでいった」

林さん自身も、白血球の減少などの症状に苦しんだ。「体の中に時限爆弾がある」という恐怖は結婚して子供ができるとさらに切迫した。

原爆症の遺伝を恐れ、妊娠8カ月で医者に「勇気がありません。処理していただけますか」と頼んだ。しかし、紹介された大学病院の待合室に行くと、泣き叫ぶ幼児や懸命にあやす母親たちが大勢いた。

「ああ、この命を産むんだと思って、そのまま帰ってきた。帰ってきてよかった。息子には言ってないんですけれど…。やはり産まない選択をした人もたくさんいる」

出産直後、赤ん坊の体の薄赤い斑点を見て、思わず「先生、これは紫斑(被曝による皮下出血)ですか」と聞いた。息子が鼻血を出すたびに原爆症を疑い、病院に連れて行った。夫に恐怖をぶつけ続けた。「離婚するとき、夫に『君との結婚生活は被爆者との生活だった』と言われた。被害を周囲にばらまいているようなものですよね」

放射性物質がどれだけ人々の健康と命を脅かすか。作品を通じて、静かに訴え続けてきた。「私たち被爆者は、核時代のとば口に立たされた、新しい人種なのだと思う。わたくしは作品で、原爆と原発とは同じだと訴えてきたつもりでした」

人間は核をコントロールできない。科学の進歩に倫理が追いつかない─。福島原発事故での東京電力のテレビ会議映像を見て、がくぜんとした。水素爆発を防ぐため、自衛隊に建屋を破壊させる提案を「危険だ」と指摘された本店幹部が「どのみち吹っ飛ぶぜ」と捨て鉢な発言をしていた。

日本よりも世界の危機感の方が強いのでは、とも感じた。福島の事故から半年もしないうちに、ドイツでは林さんの短編「トリニティからトリニティへ」 と 「長い時間をかけた人間の経験」が緊急出版された。

「トリニティ…」は99年秋、米国・ニューメキシコ州の核実験場を訪れた体験を書いた作品。広島と長崎への投下直前、人類が初めて原爆実験をした場所だ。

◆初の原爆実験で まず自然犠牲に

そこは生き物が消えた世界だった。バッタ1匹飛ばず、空には鳥の影もない。最初に核の被害を受けたのは自分たち被爆者だと思っていたが、人間より先に焼き尽くされた自然や生き物を思い、涙があふれたという。

福島原発事故後、気力を失っていた林さんが前を向こうと思い直したきっかけは、昨年7月、東京・代々木公園で催された「さようなら原発10万人集会」に参加したことだった。

杖をついた同世代の老紳士は、入院先を抜け出してきたと話した。「最後に子どもたちに何かいいことを一つだけでも残したくて」と言った。

「核の問題を命の問題と捉えてやって来た人が大勢いた。ああ、核と人間の問題はここに落ちてきたと実感しました」

日本は今後、変われるのだろうか─。そう質問すると林さんは、米国の大学生に自らの被爆体験について講演したときのことを話し始めた。

話に聞き入る若者たちの青い目は、見る間に充血して赤くなった。最後に一人の男子学生が「林さん、世界はこれからどうなると思いますか」と質問した。

林さんは「政治家でもないし、分からない。でも、人間を信じます。あなた方を信じます」と答えたという。

全員が立ち上がって拍手をした。「彼らは何かを信じたかったんだと思います。そして、『自分自身を信じよう』と思ったのだと思います」

そして、こう付け加えた。「日本がこれからどうなるのか、分かりません。でも、全てを金銭に置き換えようとする今の『悪い平和』は変えたいですよね」

[デスクメモ]

林さんはぶれない。芸術選奨の新人賞に選ばれた際に「被爆者であるから国家の賞を受けられない」と拒んだ。人は死から逃れられない。だから、国家や神に自らを委ねがちだ。だが、彼女は「命一つあれば十分」と言い放つ。再び国家やカネの論理が頭をもたげてきたいま、彼女の存在は重い。(牧)

[はやし・きょうこ]

1930年、長崎市生まれ。三井物産に勤める父の転勤で、1歳になる前に中国・上海へ移住。14歳で帰国し、被爆した。53年、長男を出産。主な作品に「祭りの場」「上海」(女流文学賞)「三界の家」(川端康成文学賞)「やすらかに今はねむり給え」(谷崎潤一郎賞)「長い時間をかけた人間の経験」(野間文学賞)など。

2013年1月21日 東京新聞[こちら特報部]

阿修羅掲示板より

投稿者 みょん 日時 2013年1月21日 07:59:27: 7lOHRJeYvJalE

http://www.asyura2.com/12/genpatu29/msg/770.html

*******************************