On a toujours une conscience tourmentée, cela ne dépends pas du tout de l'âge. ― 2014/04/25 00:16:56

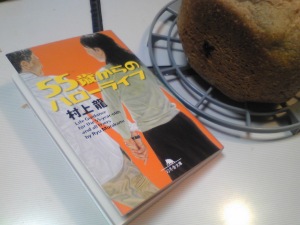

村上龍著

幻冬舎文庫(2014年4月)

行きつけの書店(けっしていちばん好きな書店ではないが)で前にもらった金券100円分があったので、文庫本でも買おうと立ち寄った。その書店のレイアウトは、会社勤めの若い男女を意識しているということのよく伝わる、わかりやすい配架になっている。こっち向いたら政治経済社会、そっち向いたら京都本著名人本スピリチュアル系心に残る言葉系。私はいつも、出入り口付近のその「参道」はすっと抜けて、実用書(旅行、料理、手芸)の壁または思想・哲学・文学系書架を眺める。買うことはほとんどない。誰が、どんなことを、どんな装幀の本の中で述べているのか、その概略をつまめたらそれでいい。いや、ほんとうは買いたいのだ、目についた本を全部。でも、我が家は私の蔵書のせいで敷居も鴨居もしなって傾き建具を引くことができないありさまゆえ、これ以上本を増やすわけにはいかない。と、けなげにもいつも諦めているのである。涙をのんでいるのである。……というのは、ほとんど嘘である。たしかに欲しい本全部は買っていない。全部は買っていないが、さんざん吟味した挙句、これだけ買うわごめんね我が家、とつぶやきながら究極の一冊を手に、それでも書架の前にしばし立ちすくみさんざん逡巡する。いったいどのくらい時間を費やすつもりなんだ早く決心してレジへ行け、と己に言い聞かせてやっとキャッシャーに足が向く。……というのはごく稀なケースである。私はたいてい時間に追われているので、そんなに贅沢に時間を費やして本を買うかどうかを迷い悩み続ける余裕はないのだ。したがって、どうしよっかなエエイ買うてまえ〜と2、3冊つかんでちゃっちゃとレジに並んでいる、というのがほとんどのケースなのである。これ以上本を増やすわけにいかないと自分に言い聞かせるようになってからもう幾年も経っている。その間、言い聞かせているのはいったい誰なのよと自問するのも時間の無駄とばかりにおおおっこれはっよし買うでえっと衝動買いに近いというか衝動買いばかりで本を買うので、本は増える。衝動買いするのは装幀の美しい本が多い。そして中身はチョー軽薄orチョー冗長orチョー説教臭いというわけで結論チョー期待外れ、だったりするので、男とおんなじだ、なんてあたしは本を見る目がないのだろう、と打ちひしがれたりする間もなく増えた本に唖然として溜め息をついている。ここ何年もの間にたしかに少なくない本を古本屋に売ったけれども、やっぱ本は増えている。私はけっして蔵書家などではない。でも我が家のキャパは超えている。しかしそうした厳しい現実から逃避するのは大得意である。で、今回のように、よく空が晴れて陽光麗しく、財布の中には金券、なんて日は、我が家の実情を忘れてルンルンと本屋へ向かうのだ。

最近の文庫は漫画単行本(コミックス)みたいな表紙が増えて、子ども向けアニメのノベライズなのかライトノベルなのかエロ漫画なのか、いや文学賞受賞作家のシリアスな小説だった、みたいなケースが多々ある。紛らわしい……。いくら文庫でももうちょっと装幀、真面目に考えようよ。そんなわけで、私は文庫に限っていえば衝動買いはしない。美しい装幀なんかないからだ。文庫の場合は、図書館で読んだ単行本にいたく感動して忘れられず、どうしても欲しいけどあの分厚い単行本は高いよな……と思っていたら文庫になっていた!よしゴーバイ!!みたいな時に限るのである。……というのは今回の場合まったく当てはまらなかった。文庫の書架の前へ来て、ケバい表紙たちに辟易しながら、なんやこれ、なんやこれ、もうちょっとさ、しゅっとして気の利いた表紙はないのんかい、持ち歩けへんやんこんなん、と心の中で悪態をつきながら、やっぱやめとこと通過しかけて、ある本に目が釘付けになった。それが本書だ。

55歳のハローワークやて、ぷぷぷっ、今のあたしにぴったりやん(私は目下プー子〈失業女〉であるから)、さすがはリュウね♪、あら、これ小林薫ちゃう? そうちゃう? そうやん、小林薫でドラマ化って帯ついてるやん、そうなんふーんテレビは見いひんけど小林薫やて、ええわあ、と、私はそのまま考えを反芻することなく、平積みになっていた本書をガッとつかんで、文庫を生まれて初めてと言っていいだろう、衝動買いした。

表紙はイラストで、熟年男女が手をつないでいる後ろ姿だが、斜め後ろから見える男の目元が小林薫だった。私は小林薫を激しく好きである。状況劇場に所属していた頃からのファンである。おっさんになってもほんまにええ男である。

平日の昼間のせいかレジカウンターにはキャッシャーがあまりいなくて、しばし列の後ろで待った。そのあいだに、表紙、そして帯をよく眺めると、55歳のハローワークじゃなくて『55歳からのハローライフ』なのだった。ワークじゃなくてライフ(笑)。ワイフでもなくてライフ。なんやねん、それ。あ、そうか。再就職の話ではなくて、人生の再出発の話なのだ。

子どもが成人して一段落した時にふと配偶者を眺め、「嫌」だという思いが募って離婚に踏み切る。定年前に会社をリストラされるが再就職の望みは薄い。早期退職して夫婦で旅行したかったのに妻は乗り気でなく。ある日ふと出会った女、熟年を迎えて生まれて初めて女にときめいたのに。とか、どれもこれも、身につまされる(笑)。

中編小説が5編収録されていて、どれも、読ませる。さすがはリュウね。本書には、いつもうじゃうじゃ出てくる変態オヤジは出てこないが(ひとりだけ出てくるが主要人物でない)、そのぶん、まともでまっとうな一小市民の人生にこれほどまでに苦悩と困難があるのか、でも、そうだよな、みんなそうだよなと、うんうんわかるわかると読み進むのである。読み進むが、結末まで来て、なんだか説教臭い終わりかたに、釈然としない。村上龍は述べている。この小説の主題は、中高年にエールを送ることだ。しょぼくれてないで、顔をあげて前を向いて、まだまだ続く未来への道を歩こう。そう元気づけるために書いたという。主人公たちはみな作家と同世代で、作家は非常なシンパシイを感じつつ書き進み、読者がよしオレもアタシも頑張ろっと前向きになってくれたらいいと願った、みたいなことを述べている。

ま、それはいいけど。

最後の5行くらいで、妙に主人公が希望に満ちたり、再出発を誓ったり。つまりは、いい方向へ向かって終わるのだが、中編小説集でどれもそういうふうに終わられると、ちょっとつまらない。この中編小説集の趣旨が最初から55歳へのエールだからしょうがないと言えばしょうがないのだけど、救いようのない話がひとつぐらいあってもいいのに(笑)と思うのは私だけだろうか。

思えば村上龍の作品は、変態オヤジがよく出てくるとはいえ、どちらかというと未来に希望のもてる終わりかたをするものが、もともと多いかもしれない。ここで引き合いに出すのはあまりに唐突だが、村上春樹はラストで読者を突き放して置いてきぼりにするのが常套手段だ。けったいな話が、それで妙にリアリティに満ちる。

本書の物語はいずれもたいへんよくある話で、自分の身に起こってもおかしくはなく、だからそれだけに、さまざまなエピソードののちに、主人公がわかったふうなことをつぶやいて終わるかたちをとっていることで、リアリティが減じている。残念。物語の起伏や挿話の運ばれかたも隙がなく、とても面白い。小説ってこう書くのね、の見本みたいである。でも、ひとつぐらいは主人公とその相方が奈落の底に落ちる話でもよかったのに(しつこい?)。

《うんと遠くにいる相手のところまで行って大切な何かを伝えるって、それだけですごい価値がある気がする。》(63ページ「結婚相談所」)