Renaissance... ― 2012/04/10 23:24:01

Bon anniversaire mon chéri! ― 2012/02/10 01:49:14

山田稔著

平凡社ライブラリー(1999年)

誰もが特別な日というものをもっている。それが誕生日だという人もいれば結婚記念日である人もいるだろう。私はといえば、あの日もこの日も、自分にとって大切で特別な何かが起こったり何かに出会ったり何かをもらったり、ということがてんこもりで、毎日「特別な一日」のオンパレードだ。そんなふうになっちゃうと特別でもなんでもなくなってしまう。わかってるさ。

今年の始め、大学院時代の恩師に会った。私は修了してから見事にお目にかかっていなかったので、なんと12年ぶりでご尊顔を拝したのである。御髪は真っ白だが、電話で言葉を交わした時に若干お耳が遠くなっておられるように思っただけで、会って会話してみると、ゼミ演習の頃の先生とぜんぜん変わっておられなくて、嬉しいやら恐ろしいやら(笑)。私の母と同い年だということを初めて知ったが、脳をフル回転させて生きているのとそうでないのとではこんなにも年のとりかたが違うのかと嘆息する。私の母は足を悪くしてから行動範囲が狭くなり活力も萎む一方なので、ともすれば80代半ばに見られるのだが、まだ後期高齢者デビューが済んだばかりである。かたや恩師は白髪と皺のせいで70代だろうと察しはつくが、せいぜい70歳になったとこくらいだろう、そんなふうに誰もが思うのではないか。とにもかくにも若々しい。

恩師の年賀状に中国に凝っています、などと書いてあったので弟の著作(最近の新書)を贈ったら、嬉しそうな声で電話がかかってきて「本をありがとう。僕、この著者の本いくつも読んでるよ、ファンなんだ。君の弟さんだったんだね」。

世の中、何がどうつながるかわからないもんである。

いつか初の訳書ですといってダリ本を贈ったときも電話で話して盛り上がり、飲もう飲もうとはしゃいでいたのだが、引退してもいろいろと活動が活発でお忙しくて、結局時機を逸してしまったのだった。今回は「じゃあまた連絡するね、なんて言ってたら結局また飲めないから今決めちゃおうよ」と強引に先生は私とサシの飲み会をセッティングし(といっても店を探したのは私なんだけど)、晴れて12年ぶりの再会が実現したのだ。

知的な人と知的な会話に溺れるのはとても幸せである。言っておかねばならないが、この恩師はまったくの大学人ではない。とある大新聞所属のジャーナリストで、特派員として各国を渡り歩いた人である。早期退職を選んで、ぶらぶらしていてひょんなことから大学教員として「勤めることになったんだが、ったく柄じゃないねえ、こんなところは」とよく笑っていた。彼に言わせると「学者は伝えるための日本語を知らないからな」。恩師のゼミにはやはりジャーナリストや海外勤務を希望する学生が寄ってきたようである。頭でっかちになって考え込むより行動すべし。でなければどんな美文も生きてはこない。そういう意味のことを、とりわけ若い学生たちにはよくいっていた。私は院生当時すでに30代半ばだったので、先生は私に対しては教えるというよりも、共通の話題を持ち寄って会話の花を咲かせようよ、といったふうだった。先生に比べれば私の経験など塵ほどもなかったが、私が一定期間フランスに滞在しそれに続いてフランス人たちと長期間ともに仕事をしていることの意義を認めて、自分のパリとヴェトナム駐在の経験を重ね合わせて、「今話してくれたようなことを、自分の言葉で書き続けなさい」というような言いかたで指導してもらった。

山田稔は恩師よりも七つ年長だそうだ。恩師がパリ特派員だった時期に、パリで知り合ったそうである。山田稔といえばフランス語系人にとっては神様みたいな存在だ。そんなことを言うと当の山田先生は言下に否定されるだろうが、少なくともダラダラとものを書くことを日々のなりわいとしている者には、その文章、その言葉は天啓なのである。というようなことを言うと、私の恩師は我が意を得たりという顔をして「ホントに山田さんは素敵な人なんだよ。お元気なうちに会っとかないとなあ。それにしても君とは好みが合うよね」「ついでに申し上げると先生、私、鶴見俊輔さんも大好きです。神様のまだその上の御大、という感じかな」「そのとおりだよ。僕は鶴見さんの書いたものを読んできたから生きてこれたようなもんでね。いやあ、ホントに君とは嗜好が同じだよね。僕はね、思ったもんだよ、君は僕にとって最初のゼミ生のひとりだけど、この学生とはもっと早くに会いたかったよなあって。思ったもんだよ」

いま手許にあるこの『特別な一日』は、この夜先生が私にくださったものである。「読みさしだけど、よかったら持ってて」。山田稔は神だが、私の蔵書には一冊もその著作はない。図書館に行けば彼の著書・訳書はいつだって揃っているから、買い損ねてしまっていた。

先生にもらったこの本を改めて読むと、人と命とその書き残されたものたちへの優しい眼差しに涙が出るほど心を揺さぶられるし、真摯で厳しいその書くことへの向かいかたに襟をたださずにはおれないのである。もっと早くに会いたかったよなあ。確かにそうである。フランス語とも、恩師とも、鶴見俊輔とも、山田稔とも、もっともっと早くに会っていれば人生変わっていたのかもしれない。しれないが、早くに会わずに生きてきて、「いまさら」な時期にようやく出会ったからこそ、こんなに心が震えるということも、あると思っている。

*

2月10日は私にとって特別な日である。その日を前に、特別な日の張本人が下記のリンクを送ってきた。ったく何考えてんだあのバカ。他に言うことあるやろっつーの。

あ、失礼。みんな、ヒマだったら聞いてあげて(撮影場所は鴨川河川敷みたい)。私のブログに来てくださるみなさんにとっては言わずもがなの内容だけれど。

http://youtu.be/_5NZDlJ2CBU

若いっていいな。ただ単純にそう思う自分が、なんか、やだ(笑)。

Rappelles-toi, Barbara...! ― 2011/09/18 10:25:56

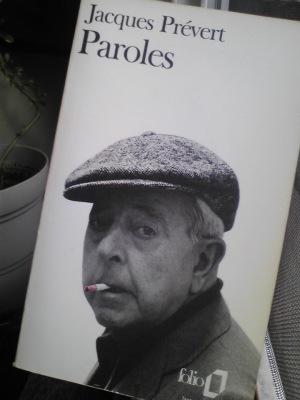

Jacques Prévert

Folio (1991)

私がたった一冊持っているジャック・プレヴェールの詩集だ。彼の名を知るきっかけになった作品「Déjeuner du matin」と、彼の詩をさらに愛するきっかけとなった作品「Barbara」が所収されている。「Déjeuner du matin」はたいへん簡単なフレーズで成り立っていて、仏語学習初級者にも解る。そう、何を隠そう、この詩を読んだのは通っていた大阪の仏語学校で使用していた教材の中でだった。フランス人講師は、この詩は複合過去形だけでできてるから簡単さ、同様にカミュの『異邦人』は現在形と複合過去形でできてるからこれも簡単、初めて読む仏語小説にはぴったりだよ。と言っていた。私は、美大生の頃にロートレックの小さな画集を買った、フランスものを多く扱う古書店へ行き、カミュとプレヴェールを探したが、そこではプレヴェールが見つからず、しかしカミュの『Etranger』は見つけて買うことができた。フォリオの文庫だったけど、とてもダサイイラストの表紙だった。フォリオの文庫の表紙はその後何回もデザイン替えされている。いまの表紙はけっこうイケてるはず。話をプレヴェールに戻すが、その後私は、フランス語学校で中級に進んだので、使用する教材が変わり、ぱらぱらとめくると、今度は「Barbara」なる詩が掲載されていた。その教材は、家庭学習用のカセットテープが販売されていたので迷わず買い、とぅるるるるるるーと早送りして「Barbara」のページを再生した。プレヴェールの詩「Barbara」を、たいへんええ声の男性が朗読していた。Rappelles-toi, Barbara... この詩に惚れたというよりも「ええ声」に惚れたのではないかという指摘は、たぶん外れていない。私は、そのカセットテープはとっくに失くしてしまったが、Rappelles-toi, Barbara...と聴く者に呼びかけるあの声をまざまざと思い出すことができるのだ。やがて渡仏し、さっそくまちの本屋で本を探すことを覚えた私は、ジャンフィリップ・トゥサンの『浴室』ほか一連の原書と、プレヴェールの詩集Parolesを買った。プレヴェールの詩集はいくつかあったが、鍵を握る(何のだ、笑)2作品が両方とも収録されている詩集ということでこれにした。たくさんの作品があるんだけど、当然読んで理解することができるほどには、まだ仏語が上達していなかった。とりあえず、日本にいた時にさんざん読んだ2作品を繰り返し読むことに留まっていた。

私はフランス歌謡なんぞには興味がなかったので、仏語教室の私より年長の学友たちが「これ、いいわよ」といって餞別にくださったカセットテープの内のひとつの背に、コラ・ヴォケールの名前があったけど、だからって何の感動も覚えなかった。ジョルジュ・ムスタキやイヴ・モンタンなどもいただいたが、ふうん、と思っただけだった。そのうちに、彼らが歌うシャンソンの詩がプレヴェールによるものであることが多々あるということを知る。「Barbara」はピアフが歌っていたし、もらったイヴ・モンタンのカセットには「枯葉」が収録されていた。「枯葉」ってマイルスのトランペットのレパートリーだと思っていたから歌詞があるなんて知らなかったさ。

昨日、9月17日、コラ・ヴォケールが亡くなったというニュースを読んだ。93歳だったって。失礼ながらまだご存命とは思っていなかったので二重の意味でびっくりした。彼女はモンタンより先に「枯葉」を歌った人である。ニュースサイトから動画を探したが、「枯葉」はなかった。

Démons et merveilles 投稿者 mouche45

Les Feuilles Mortes 投稿者 ingi-agzennay

最後に初級レベルの例の詩を試訳する。

簡単だけど、悲しいのよ。

Déjeuner du matin

Il a mis le café

Dans la tasse

Il a mis le lait

Dans la tasse de café

Il a mis le sucre

Dans le café au lait

Avec la petite cuiller

Il a tourné

Il a bu le café au lait

Et il a reposé la tasse

Sans me parler

Il a allumé

Une cigarette

Il a fait des ronds

Avec la fumée

Il a mis les cendres

Dans le cendrier

Sans me parler

Sans me regarder

Il s'est levé

Il a mis

Son chapeau sur sa tête

Il a mis son manteau de pluie

Parce qu'il pleuvait

Et il est parti

Sous la pluie

Sans une parole

Sans me regarder

Et moi j'ai pris

Ma tête dans ma main

Et j'ai pleuré

朝の食事

彼はコーヒーを注いだ

カップに

彼はミルクを注いだ

コーヒーカップに

彼は砂糖を加えた

カフェオレの中に

小さなスプーンで

彼はかきまぜた

彼はカフェオレを飲むと

カップを置いた

私には何も言わずに

彼は火を点けた

煙草に

彼は輪っかをつくった

煙で

彼は灰を落とした

灰皿に

私には何も言わずに

私を見もせずに

彼は立ち上がり

載せた

自分の帽子を自分の頭に

彼は着た

レインコートを

雨が降っていたから

そして彼は出て行った

雨の降る中を

ひと言も口にせずに

私を見もせずに

そして私、私は抱えた

両の手で自分の頭を

そして私は泣いた。

LIBERTÉ ― 2011/08/01 20:06:08

教室の机に 樹々の幹に

砂に 雪に

ぼくは君の名を書く

読み終えたすべてのページに

何も書かれぬすべての白いページに

石に 皿に 紙に そして灰にも

ぼくは君の名を書く

金彩の絵画に

戦士が抱える武器に

王らの冠に

ぼくは君の名を書く

ジャングルに 砂漠に

巣に エニシダに

わが幼き日のこだまに

ぼくは君の名を書く

夜ごとの不思議に

昼の白いパンに

結びつながれた季節に

ぼくは君の名を書く

青空の記憶の断片に

金色に輝く黴臭い池の水面(みなも)に

月が生きて映る湖面に

ぼくは君の名を書く

夜明けの風のひと吹きごとに

海の上に 船の上に

とてつもない山の頂にも

ぼくは君の名を書く

苔むす雲に

汗かく嵐に

降り止まぬ鬱陶しい長雨に

ぼくは君の名を書く

きらめくものかげに

多彩色の鐘に

肉体的な真実に

ぼくは君の名を書く

目覚めたあぜ道に

拡げられた街道に

はみ出す広場の数々に

ぼくは君の名を書く

灯もるランプに

消えるランプに

集まったぼくの家々に

ぼくは君の名を書く

鏡に映したように二分された

果物と 貝殻の形した

ぼくの部屋のぼくの寝床に

ぼくは君の名を書く

食いしん坊で優しいぼくの犬に

ぴんと立ったこいつの耳に

よたついたこいつの肢(あし)に

ぼくは君の名を書く

玄関のバネ戸に

慣れ親しんだものたちに

祝福の流し灯籠に

ぼくは君の名を書く

さし出された肉体に

友のいる戦線に

差し伸べられたそれぞれの手に

ぼくは君の名を書く

マネキンだらけのショーウインドー

注意深そうな唇

だんまりのその向こうに

ぼくは君の名を書く

壊されたぼくの避難所に

崩れたぼくの灯台に

憂鬱の壁のあちこちにも

ぼくは君の名を書く

欲望のない不在に

剥きだしの孤独に

死の階段に

ぼくは君の名を書く

取り戻した健康に

消え去った危険に

記憶のない希望に

ぼくは君の名を書く

たったひとつの言葉のちからで

ぼくは人生をやり直す

君を知るために ぼくは生まれた

君を名づけるために

「自由」。

(自由/ポール・エリュアール Liberté / Paul Éluard)

※書かれたのは1942-1943とされる。

ポール・エリュアールはフランスの詩人。

Paul Éluard, poète français (1895 – 1952)

原文はコレ。

いろんな人が訳しているようだけど、原詩を読むべし。

今日、初めて、私の言葉にしてみたくなった。

拙訳を読んでくれてありがとう。

だけど、原詩を読むべし。

Liberté

Sur mes cahiers d’écolier

Sur mon pupitre et les arbres

Sur le sable sur la neige

J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues

Sur toutes les pages blanches

Pierre sang papier ou cendre

J’écris ton nom

Sur les images dorées

Sur les armes des guerriers

Sur la couronne des rois

J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert

Sur les nids sur les genêts

Sur l’écho de mon enfance

J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits

Sur le pain blanc des journées

Sur les saisons fiancées

J’écris ton nom

Sur tous mes chiffons d’azur

Sur l’étang soleil moisi

Sur le lac lune vivante

J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon

Sur les ailes des oiseaux

Et sur le moulin des ombres

J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore

Sur la mer sur les bateaux

Sur la montagne démente

J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages

Sur les sueurs de l’orage

Sur la pluie épaisse et fade

J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes

Sur les cloches des couleurs

Sur la vérité physique

J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés

Sur les routes déployées

Sur les places qui débordent

J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume

Sur la lampe qui s’éteint

Sur mes maisons réunies

J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux

Du miroir et de ma chambre

Sur mon lit coquille vide

J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre

Sur ses oreilles dressées

Sur sa patte maladroite

J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte

Sur les objets familiers

Sur le flot du feu béni

J’écris ton nom

Sur toute chair accordée

Sur le front de mes amis

Sur chaque main qui se tend

J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises

Sur les lèvres attentives

Bien au-dessus du silence

J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits

Sur mes phares écroulés

Sur les murs de mon ennui

J’écris ton nom

Sur l’absence sans désirs

Sur la solitude nue

Sur les marches de la mort

J’écris ton nom

Sur la santé revenue

Sur le risque disparu

Sur l’espoir sans souvenir

J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot

Je recommence ma vie

Je suis né pour te connaître

Pour te nommer

Liberté.

やっぱ小説はこうでなきゃ ― 2010/09/28 22:59:34

「フランク自身はもっと驚嘆に値します」 ― 2010/06/30 00:18:17

カフカは好きですか ― 2010/06/26 20:13:25

(決定版カフカ全集8)

フランツ・カフカ著 辻 ■訳

(※訳者辻氏のファーストネームは玉偏に星)

新潮社(1992年)

カフカは好きですか。私は、すごく好きです。

『変身』しか読んだことのなかった私に「カフカが好きだ」という資格はないかもしれないが、たいして作品を読んでいないのにその作家が好きであるといえる数少ない小説家の、フランツ・カフカは、一人である。最近、これまで未邦訳だったものを集めたという短編集を手に入れた。まだ少ししか読み進めていないんだけど、切りのいいところでまたご紹介したいと思っている。

フランス滞在中、『カフカ』という映画を観た。観たけど何がなんだかじぇんじぇんわからなかった。だってドイツ映画でフランス語字幕だったもん(笑)。カフカの小説の映画化ではなくてフランツ・カフカを主人公にしてカフカ的不条理世界を表現したホラー映画だったらしい(怖そうに聞こえるけど実は怖くなさそう、みたいな映画だ)。モノクロで、ロケ地のプラハの町並みが美しかった。カフカを演じた俳優もやたらカッコよかった。話がわかっていたら逆につまらなかったかもしれない。何が語られているか聴き取れず、目は字幕を追えずで、とにかくただ映像美だけを堪能したという経験だった。(後から知ったのだが、『スターウォーズ』でオビ・ワン・ケノービ役を演じたアレック・ギネスも出てたけどじぇんじぇんわからなかった)

そんなこんなで知らないままのカフカだったんだが、去年、みすず書房から『ミレナ 記事と手紙』という本が出た。カフカ作品の翻訳者であり、ジャーナリストでもあったミレナの文章を集めた本だ。そしてミレナは、カフカの恋人だった。さっそく予約して読んだ。この本については次回書く。

ミレナがカフカの恋人だったという事実だけは早くから知られていた。ミレナはカフカから受け取った手紙をそっくりヴィリー・ハースに託したが、ハースはそれを完全に保管していて、カフカもミレナも亡くなった後に書簡集として世に出したからである。(カフカが受け取っていたはずのミレナの手紙は一通も残っていないのだが)

1920年、カフカはメラーンに療養にきていた。もうすでに、病気だったらしい。

《(…)脳髄が、自分に課せられた心労と苦痛にもはや耐えることができなくなってしまった、というのがそれです。脳髄がこう言ったのです、「俺はもう投げた。だがまだここに、身体全体が保持されなくてはどうも困るというものがいるのだったら、どうか重荷を少し引き受けてくれないか。そうすればまだしばらくは何とかいくだろう」と。そこで肺臓が志願して出たというわけですが、肺としても悪いのはもともとで大した損失ではなかったろうと思います。私の知らないうちに行われたこの脳と肺との闇取引はおそろしいものであったかもしれません。(…)》(8ページ)

シンプルでどうってことない事柄をことのほか難しくぐちゃぐちゃにするのが得意技と見受けるが、自分の病気や不調も込み入った闇取引物語にしている(笑)。

と、笑うのは簡単だ。だが、大人になると角膜が濁るごく普通の人間には滑稽としか思えないような、純度の高い透徹な視線をカフカがもっていることをミレナは敏感に感じとり、カフカにのめりこんでいくのである。カフカの作品を翻訳する過程で、あるいはカフカの手紙を毎日読む過程で。

《(…)おっしゃるとおりチェコ語は分ります。なぜチェコ語でお書きにならないのか、と今までも何度かおたずねしようと思いました。と申しても、あなたのドイツ語が不完全だから、などというわけではありません。たいていの場合はおどろくほどうまく使いこなしておられます。そして、ふと、あなたの手に負えなくなると、かえってそのドイツ語の方で、進んであなたの前に頭を下げているのです。その時のドイツ語がまた格別に美しい。これはドイツ人が自分の言葉であるドイツ語からはとうてい望み得ぬことで、思いきってそこまで個性的な言葉使いで書くことができないのです。しかし、あなたからはチェコ語でお手紙をいただきたいと思っていました。なぜなら、あなたの母国語がチェコ語であるからであり、そのチェコ語のうちにのみミレナ全体が息づいているのであって(翻訳がそれを裏書きしています)、(…)》(10ページ)

チェコ語とドイツ語は似ていない。しかしヨーロッパ言語を体系づけたらたぶん同じエリアにくくられる言語だろう。プラハには何度か行ったけど、街の人たちは、外国人に道を尋ねられたりしたときはまず「ドイツ語はおできになりますか」と聞いて、相手の答えが「はい」ならドイツ語でさらさらっと説明してしまう。今はおそらく事情は異なるだろうけど、25年前はそうだったし、17年前もそうだった。それは、チェコという国の生い立ちが人々にそうさせていたのであって、かつて一緒の国だったスロヴァキアではまたまるで言語事情は異なっていた。

それはさておき、ミレナはプラハ生まれの誇り高きチェコ人であった。プラハという町はそのからだを微妙にドイツ人エリアとチェコ人エリアに分裂させてしまっていて、どういうわけか(そりゃそうなんだが)ドイツ人が偉そうに振る舞っていた。

ミレナはプラハでエルンスト・ポラックという10歳ほど年上の男性と恋に落ち、父親の反対を押し切って結婚し、ウィーンに住んでいる。最初にカフカと出会った場所はプラハのカフェと解説に書いてあったように思うけど、とにかく、二人の手紙はメラーンとウィーンを頻繁に行き交った。カフカは翻訳者としてのミレナの仕事を高く評価し、ミレナもそれに励まされ次々とカフカ作品をチェコ語で紹介していった。カフカは、幾つかの新聞や雑誌に記事を寄稿していたミレナの文章を、読みたがった。二人は互いに、互いが書いたものを読み尽くすことでその精神と肉体を征服しあおうとしていたかのようだ。

《(…)二時間前にあなたのお手紙を手にして、おもての寝椅子に横たわっていたときよりは、気持が落着いてきました。私の寝そべっていたほんの一歩前に、甲虫が一匹、あおむけにひっくりかえってしまい、どうにもならず困りきっていました。体を起こすことができないのです。助けてやろうと思えば造作もないことでした。一歩歩いて、ちょっとつっついてやれば、明らかに助けてやれたのです。ところが私はお手紙のせいで虫のことを忘れてしまいました。私もご同様に起きあがることができなかったのです。ふととかげが一匹目にとまったので、それではじめてまた周囲の生命が私の注意をひくことになりました。とかげの道は甲虫をのりこえていくことになっています。その甲虫はもう全然動かなくなっていました。じゃああれは事故ではなかったのだ、断末魔の苦しみだったのだ、動物の自然死という珍らしい一幕だったのだ、と私は自分に言いきかせました。ところが、とかげがその甲虫の上を滑っていってしまい、ひっくりかえった体をついでのことに起してやったあと、なるほど甲虫はなおしばらくの間、死んだようにじっとしていましたが、それから、まるで当然のことのように、家壁を這いのぼっていきました。これが何か少しまた私を勇気づけてくれたようで、起きあがってミルクを飲み、この手紙を書いた次第です。フランツ・K》(15ページ)

本書のこのくだり、私のいっとうお気に入りであります。カフカってばほんとうに虫が好きなんだね。(いや、そうじゃないかもしれないけど)

《「あなたのおっしゃる通りです。私は彼が好きなのです。でもF、あなたのことも私は好きなのです」とあなたは書いています。この文句を私は実に念を入れて読みました。一言一言です。特に「のことも」のところでは長い間立ち止りました。みんなそおのとおりです。これがそのとおりでなかったら、あなたはミレナではないでしょう。そして、もしあなたがいなかったなら、一体この私は何なのでしょう。(…)しかもなお、何らかの弱さから私はこの文句と手を切ることができずに、際限もなく読みつづけています。そして、結局それをもう一度ここに写して書き、あなたがこの文句を見て下さるように、二人が一緒にそれを読むように、額に額をよせて(あなたの髪が私のこめかみに)、と望むのです。》(78ページ)

ミレナは、夫、エルンスト・ポラックとの結婚生活がとっくに破綻しているのに、解消できずにいた。大恋愛の末駆け落ち、みたいな感じで結婚したのに、いざ結婚生活に入るとずっと満たされないまま日々が過ぎていった。エルンストは「互いに拘束せず好きにやろう」という主義の男で、事実派手に女遊びを繰り返したようである。ミレナは、かといって自分も男遊びをする気にはなれなかったが、金遣いは荒かったようだ。互いの愛情だけでなく経済的にも枯渇していくポラック夫妻。カフカとの文通はそうした状況と並行しているのだ。ミレナはきっと、カフカがウィーンに来て、ご主人と別れて僕と一緒になろうとはっきり言ってくれるのを熱望したはずだ。しかしカフカは病気もちであり、まるで文通のせいで伝染したかのようにミレナも肺を病み、気力体力を失っていく。

《どうも私たちは絶えず同じことばかり書いているようです。あなたは病気かと私がたずね、するとあなたがそれと同じことを書き、私が死にたいと言えば、あなたがまた死にたいと言い、あなたの前で小僧のように泣きたいと書けば、私の前で小娘のように泣きたいと書いてこられる。そして、私が一度、十度、千度、そしてひっきりなしにあなたのそばにいたがれば、あなたもこれと同じことを言う。》(113ページ)

《あなたは私のもの、と言われるたびに、私はもっと別の言い方を聞きたいと思いました。なぜこの言葉でなくてはならないのでしょう? この言葉の意味しているのは愛情ですらなく、むしろ身近かな肉体と夜なのです。》(156ページ)

ミレナは女として男であるフランツ・カフカを欲したであろう。一人の男を愛する女としてその男のすべてを貪り食うほどに愛し、手中に収めて支配するほどに征服し彼と一体化したかったであろう。カフカはこれにかろうじて答えるように、手紙の末尾にフランツとかカフカとかFとか書く代わりに「あなたのもの」と記して手紙を終えることもあったのだが……。

《(…)人間は今までほとんど私を欺いたためしがありません。しかし手紙は常に私を欺いてまいりました。それも他人の手紙ではなく、私自身の手紙が私を欺いたのです。(…)これは亡霊どもとの交際に他ならず、しかも手紙の名宛人の亡霊ばかりでなく、自分自身の亡霊との交わりであり、この亡霊は、書く人の手のもとで、書かれる手紙の中に書くそばから発育し、(…)一連の手紙のうちにも発育してゆくものです。人間が手紙で交際できるなどと、どうしてそんなことを思いついたのでしょう! 遠い人には想いをはせ、近い人を手にとらえることならできますが、それ以外のことは一切人間の力を超えています。手紙を書くとはしかし、貪欲にそれを待ちもうけている亡霊たちの前で、裸になることに他なりません。書かれたキスは至るべきところに到達せず、途中で亡霊たちに飲みつくされてしまうのです。このゆたかな栄養によって、亡霊たちはこうも法外な繁殖を遂げるのです。(…)郵便の後には電信を発明し、さらに電話、無線電話を発明しました。幽霊たちは飢える時を知らず、われわれは没落していくでしょう。》(200ページ)

カフカはあるときついに、もう手紙を書くなとミレナに告げる。厳しい状況下にあっても毅然と前を向き、旺盛に仕事をし、エネルギッシュに今と未来を生きようとするミレナの姿を前にして、自分はザムザのような虫の姿で彼女に寄生するしかないんだ……なんて自虐的なことをあのカフカが思うはずはないとしても、手紙のやりとりが情熱的になればなるほど双方向でその情熱は「飲みつくされてしまう」ばかりで、後には書き手という抜け殻しか残らないことを、カフカは知っていたのだ。

そしていみじくも未来を予言してもいる。“電信を発明し、さらに電話、無線電話を発明しました。幽霊たちは飢える時を知らず、われわれは没落していくでしょう。” 向かい合い、目と目を見つめ声と言葉で行う意思疎通からあまりに乖離した手段でコミュニケーションが事足りている(ふりをしている)今の世は、カフカのいう通り幽霊の繁殖の成果なのかもしれない。

カフカとミレナの恋は叶わないまま次第に疎遠になっていくという形で先細り、それぞれが新しい相手に出会い、やがてカフカの死を迎えて終わる。

カフカは、ミレナへの恋文の束という、おそらく自身の作品の中でも長編の、他に類を見ない文学作品を残した。ミレナの手紙がないから余計に、日付のない便箋や彼の文体、筆致の変遷が、憶測と推理ごっこと真面目な研究を煽ってきた。それでもまだ解明されていないことが多くあるという。カフカの手紙が山ほど残り、ミレナの手紙が一枚もない中で、はっきりしていることは、饒舌なカフカの文面を食い入るように見つめ、文字を、語句を、一文一文を、行間を、便箋の裏側をも、しゃぶりつくすように読んでその書き手を愛したミレナだけが、作家フランツ・カフカを深く理解した女性であったということである。

出会えてよかった本だってちゃんとあります ― 2010/05/29 23:24:11

武田泰淳著

岩波現代文庫(文芸18/2000年)

手当り次第に本を漁っていると時々思いがけない大きな拾いものをすることがある。服のバーゲンなんかと同じで、Tシャツのいいのがあれば買うのもありかな程度の気持ちでセール会場へ行きワゴンをひっくり返す勢いで漁っているとTシャツではなくて洒落たチュニックが出てきておおおこりゃあよかよかと買ってしまう、というのに似て(違うかな)、たとえばある作家の短編集の内の一編が非常に評判だがきっと大したことないさ、でも読んでみようか気になるし、くらいで繙いて、当の一遍はやはり大したことないけど他の短編はすこぶる良い出来である、みたいなパターンがけっこうある。これって、期待して読んだ本が期待どおりに面白くてためになったというケースよりも何倍も実は嬉しい。

本書もそういう類いの一つで、なんだって武田泰淳を今読んでんのと訝るかたは多かろうと思われるが、それもこれも水俣のおかげなのである。

水俣病のことを追いかけていると、関連文献のひとつとして必ずどこかで目にするのが『鶴のドン・キホーテ』という小説の題名だ。

「ドン・キホーテ」だなんて、文学作品のタイトルというよりはもはや激安の殿堂としてのほうが今の日本では通りがいいだろう。「鶴」にいたっては説明など不要であろうし、つまりは珍しくも何ともない鳥の名と限りなく普通名詞化した固有名詞がくっついて、こんなに据わりの悪い、はっきり言ってダサイ題名ができ上がっている。

いったいこれがなんだって水俣と関係あるというのか。

……という疑問が生じたのでこれは読まねばならぬと決めて、探したのだった。

『鶴のドン・キホーテ』は武田泰淳という作家の『士魂商才』という短編集に収められているというので、『士魂商才』を借りた。

本書のなかで私が最も「これはいい!」と思ったのは著者のあとがきである。ちょっとそこの人、コケないでください。本編よりまえがき、あとがきのほうが面白いというのは批評文やエッセイ、学術書にはよくある話だが、純然たる小説本では珍しい。つーか、あまりないほうがよい話ではある。あとがきがいちばん面白いなんてゆってしまったけれども、それは私の受けとめかたにすぎないので話半分と思ってもらいたい。まさか、あとがきが優れているという理由だけで、「本書との出会いが嬉しい」などとはけっしていわない。もちろん、小説も、短編だがそれぞれがたいへんよいのである。

借りてすぐ、『鶴のドン・キホーテ』をまず読む。う。なんだこれ。

武田泰淳は、なぜ日本の小説には産業人を描いたものがないのだろうと自問してこの『士魂商才』を書き上げるに至ったという。であるからして、ここに収められている短編はどれもがある企業の創業者や経営陣を背景に、現実に今うごめいている人々の姿を描いている。短編なので、いずれもコンパクトで無駄がない。一企業の偉大な創業物語なんてジャンルにはとかく辟易するが、本書の短編はある一面を切り取ったり、意外な角度から照らしたりしてあるので、面白い。外国人女性の描写などは時代がかっていてべつの意味でユーモラスだ。

しかし、『鶴ドン』はちょっとおもむきが異なる。うまく表現できないが、産業人を描いた話ではない。戦争の傷をそれなりに負った主役級3人の人間模様である。

この3人が、戦後再会するのが「M市」すなわち水俣市である。

この短編集は1958年に文藝春秋から発行されたものだそうだ。

1958年といえば水俣病患者がぽつぽつと公になっていた頃だ。

まさか武田泰淳は、水俣病がこんなに問題を長引かせるとは思っていなかったであろうけれど、『鶴ドン』には、水俣の海辺の部落で突然踊り死にする猫が見られるようになったと思ったら人間にも同じように手足が利かなくなって奇声を上げて死ぬ者が出たらしい、といった記述が出てくるし、チッソ創業者にあたる「N」野口遵を称えるくだりもある。いずれにしてもまだ状況は「その程度」だった頃の水俣市を描いて生々しい。主役級3人のうちのひとりが、どえらい形相で「T社」(チッソね)に怒鳴り込むが変人としか看做されてなかったりする。

ただ、なんで「鶴」で、「ドン・キホーテ」なのかが、教養のない私にはわからなかった。小説にはちゃんと書かれているのだけれど、それが「鶴」であり「ドン・キホーテ」である必要性がよくわからない。

で、え、そうなの?みたいな締まりのない終わりかたをする(水俣病とはまったく関係がない)ので、これをどう捉えたらいいのかがわからないのであった。

『鶴ドン』以外の短編はさくさくしてて、古い文章が好きなかたにはうってつけ。昨今のじれったい、「どやねん」的文章にうんざりしているかたには清涼剤になってくれるであろう。

以上、中身がどんなんなのかはさっぱりおわかりいただけなかったと思うが、もうとっくに読んで返してしまった本なので何ひとつ引用もできなくてわかりにくくてゴメンナサイ。

(追記)

ひとつ思い出しました。巻末に、著者あとがきに続いて丸山眞男のインタビュー解説があります。さらに奥村という人の解説も。

喪失による絶望と慟哭を文字にするとこうなるという見本 ― 2010/05/25 21:23:40

26 octobre 1977-15 septembre 1979

Roland Barthes

『ロラン・バルト 喪の日記』

ロラン・バルト著 石川美子訳

みすず書房(2009年)

前のエントリで相撲界のディカプリオ・把瑠都関に触れたから次はロラン・バルトなんかいっというわけではけっしてない。逆にいずれロラン・バルトに触れるつもりで前振りで把瑠都ちゃんを登場させたんとちゃうのん、というわけでもけっしてない。私は現在の関取にあまり詳しくないが、美しいお相撲さんのイメージは確固ともっていて、私にとって史上最も美しいお相撲さんは横綱・北の湖関をおいてほかになく、彼の相撲美は他を圧倒して余りあると確信している。つまりは北の湖引退後の相撲界にまったく興味を失くしていた。とはいえ我が家(だけでなく一族ほぼ全員)は代々お相撲大好き一家なので、親戚が寄れば相撲の話になり、生まれた孫は関取の名前から言葉や文字を覚えるといって自慢しあうのが常であり、ウチのさなぎも例外ではない。さなぎは幕内力士について知らないことはほとんどない。ハワイアンでもモンゴリアンでも花田家でも分け隔てなくよく知っている。彼女の贔屓は千代大海だったが、彼なきあとの贔屓力士にはまだめぐり会えていないようである。ともかく、まったく興味を失くしたといってもそんな環境なので何も知らないでいられるわけがなかった。なもので把瑠都ちゃんのことは彼が19歳のときからその名前は知っていたし、ひそかに幕内上位に上がってくる日を待っていたのだ。今場所は残念だったなあ。というわけで把瑠都ちゃんの頑張り次第で再び相撲界に関心を持てるかもしれないと思う今日この頃。

私はフランス史もフランス文学も学んでいない。が、フランス語をやっていればどうしても覚えてしまうある種の「巨人」の名前というものがある。ジャンルはバラバラだけど、たとえばドゴールとかコクトーとかサルトルとか、ヴォルテールとかボードレールとか、プルーストとかデュラスとか、ラカンとかレヴィ=ストロースとか……ロマン・ロランとかロラン・バルトとか。

(白状すると、フランス語を学ぶ前のごく若い頃には最後の二人、ロマン・ロランとロラン・バルトとの区別がついていなかった私である。)

ロラン・バルトの名前だけは早くから耳に入っていたけれども、当然のことながら、自分には用事のない著作家なので一度だって著作を開いたことはなかった。フランス語を勉強し始めて二十年以上経つけれど、私の興味を惹いたのはマグレブやアンティールなど「辺境」の人々ばかりで、映画以外のフランス文化にほとんどノータッチであった。

愛するウチダの『寝ながら学べる構造主義』を読んで、こうしたフランスの思想史を代表するアンテレクチュエルたちを読み解く面白さの一端のはしっこに触れた気になった覚えはあるのだが、それでも、論じられている当のラカンやバルトを読んでみようとはしなかった。早い話が、ウチダを読めば十分だからだ。

《最愛の母アンリエットは1977年10月25日に亡くなる。その死は、たんなる悲しみをこえた絶望的な思いをもたらし、残酷な喪のなかで、バルトはカードに日記を書きはじめた。二年近くのあいだに書かれたカードは320枚、バルト自身によって五つに分けられ『喪の日記』と名づけられた。》

バルトは、本を書こうとしたのでもなく講義ノートをつくろうとしたのでもなく、ただ、無情に刻々と過ぎる時間の流れのなか、突き上げる思いをただカードに書きとめていったのである。

母親の死からほぼ3年後に、バルト自身、交通事故が原因で亡くなる。カードは遺族によって厳重に保管されてきたが、没後30年を前に、『喪の日記』はテキストとして整理されフランスで出版された。本書はその全訳。詳しい訳注と解説もついており、バルトって誰?という人にも、そこそこその人物像もつかめる内容となっている。

だが、私にはバルトが何者かという情報は必要なかった。

最愛の人を喪失した。その受け容れ難い事実は容赦なく自分を襲う。そうなったとき人は何を思うのか。何を見るのか。その一例がここにあるのだ。自分にとってどういうかたちで最愛であったかに関係なく、喪失は無限に慟哭を呼ぶ。したがって、そうした経験のある人であれば、あるいは「あなたを失くしたら、あたし、死んでしまうわ」というほど最愛のひとの在る人にとって、バルトの一筆一筆は真に迫る。

まず、母の死(1977年10月25日)の翌日。

《新婚初夜という。

では、はじめての喪の夜は?》

その次の日。

――そうは言うけれど、矛盾していますよ。この「もうけっしてない」は、いつまでも続くものではありません。あなた自身もいつか死ぬのですから。

「もうけっしてない」とは、死なない人のいう言葉なのだ。》

《「あなたは女性のからだを知らないのですね?」

「わたしは、病気の母の、そして死にゆく母のからだを知っています。」》

ぜんぜん知らなかったのだけれど、バルトは同性愛者だったそうだ。バルトにとって母親は、「唯一愛した女性」だったのである。その最愛の女が亡くなるまでの生涯の大部分を、彼女とともに暮らしたのだった。

(10月31日)

《今までにない奇妙な鋭さをもって、人々の醜さや美しさを(街路で)眺めてしまう。》

《ひどい一日。ますます不幸だと感じる。泣く。》

《わたしの喪を言い表せないのは、わたしがそれをヒステリックに語らないことからきている。とても特殊な、持続する不調だからである。》

《喪の真実は、単純そのものである。マムが死んでしまった今、わたしは死のふちに立たされているということだ(わたしを死から分かつのは、もはや時間だけである)。》

喪の悲しみ(悲しみという言葉はこうなるとあまりに平坦だけれども)がいつまでも「悲しみ」であるのは、「喪」がショッキングな出来事に起因し、日を追ってその衝撃が薄れてゆくという類いのものではなく、そこに空気のようにけっして無くならないでずっと在り続け、「喪」と決別するには自分自身も死ななければならないと思い知らされるからである。

「石炭はどこにあるのですか」「地の底」 ― 2009/11/17 18:18:02

248ページ

〈小特集〉『「森崎和江」を読む』

昨日、こんなイベントがあったのである。

【対談 姜尚中×森崎和江】

お二人とも大好きなので、近かったら仕事ほっぽり出して駆けつけるところだ。

いいよなあ、東京は何でもあって何でも開催されてさー。

つーても、どこにいようとそんな文化的生活、謳歌できないけどなあ、今のありさまじゃ。

あーあ。でも愚痴んのやめよ。

姜尚中って誰?とおっしゃるみなさんに。『悩む力』というベストセラー本の著者である。

森崎和江って誰?と問うかたがたに。『からゆきさん』というノンフィクションの書き手である。

イベントの告知ページはここ。

http://fujiwara-shoten.co.jp/main/news/archives/cat17/

私は、『悩む力』も『からゆきさん』も読んでいない。姜さんの本はその昔論文集として出された『オリエンタリズムの彼方へ』しか読んでいない。しかも読んだとはとてもいえない。小難しくて睡眠薬にしかならなかった。『オリエンタリズム』にノックアウトされていた後だったので、サイードつながりで読んだけど、姜さんの筆致はサイードの訳書とはぜんぜん違って難解だった。森崎さんの本は一冊だけ、『まっくら』を持っている。面白い本である。私にとって森崎さんはこの『まっくら』を書いた、女性ルポライターの魁(さきがけ)みたいな人であり、それ以上でもそれ以下でもなかった。『まっくら』の初版は1960年だから、時代背景からも世代からしても(森崎さんは1927年生まれ)書くことを仕事とする女性の鑑なんである。『まっくら』はすごく面白い。身につまされる。男どもに腹が立つ。女を、しかし男をも、人間を、愛しく感じるようになる。

姜さんは、院生をしていた頃に顔を見た。大学が開催したシンポに講演者・パネラーとしてやってきた。それはクレオールやディアスポラに関するシンポだったように思うが、もう忘れた。忘れたが、永遠に忘れられないと観念するほど印象に残ったのが姜さんの声だった。ええ声だった。酔いしれてしまった。姜さんはあのとき何を喋っていたのだろう。声の響きだけが記憶の奥底にへばりついていて、言葉というかたちを成して立ち上がってこない。彼が心に残らない言葉しか発しなかったわけではもちろん、ない。私のほうに、器がなかったのだ。シンポのほかの出席者の顔ぶれも覚えていないのだから、姜さんの声を美しい記憶として留めているのは奇跡なのである。

森崎さんのことは、何も知らなかった。

今年の『環』で特集が組まれなければ、何も知らずにいたかもしれない。

藤原書店では『森崎和江コレクション』という全集を出版していて、それは去年あたりから『環』誌上で宣伝されていた。それを見て、うわ、そんなに偉大な文筆家だったのだわ、とおのれの無知を恥じるのはいいけど、それと同時にてっきり「森崎和江は故人」と思い込んでしまったあわてんぼな私。

森崎さんは朝鮮半島の生まれである。17歳までその地で生き、「内地留学」で九州の学校へ渡り、敗戦を迎える。植民者二世の彼女にとって、生まれ育った半島の自然や、民族服を纏ったおおらかな人々の記憶とは、大違いの日本。「なじめない」どころではなかった。こんなところでどうやって生きていこう。本気で生きる術を探した。

……といった生い立ちについてはこの特集の冒頭を読んで知ったのである。

冒頭はご本人の筆になる。それに続いて11人もの錚々たる書き手が森崎和江を語る。だが冒頭の、森崎さんの、『森崎和江コレクション 精神史の旅』刊行の「ご挨拶代わり」の全5巻のレジュメに、まるでかなわない。いろいろな切り口から、森崎和江に絡めて時代を、半島を、戦後を、女を、炭鉱を、語っているけれども、既視感をぬぐえない。森崎さんの冒頭の短文が、すべて語りつくしてしまったのだ。あとは、コレクション全巻を読むしかないといわんばかりに。

たったひとり、三砂ちづる氏の「森崎和江――愛される強さ」はまるでアプローチが異なっていたので、楽しく読むことができた。

『まっくら』は炭鉱の町で生きる女たちの語りのかたちをとったノンフィクションである。

なぜこの本を買う気になったかというと、誰かが「枕頭の書」「いつもこの本に立ち帰る」「こういう書き手でありたい」などと新聞で語っていたのだ。その誰かについては、もう何年も前のことなのでぜんぜん覚えていない。たぶん、ジャンルはなんであれ、もの書きさんだった。まだ若い女性だった。『まっくら』刊行当時森崎さんはまだ30代だから、それに自身を重ねることのできる年頃のかただったと思う。その記事はいわゆる書評ではなく、インタビューでもなく、日替わりのショート談話みたいなものだったと思う。ただそこに示された『まっくら』というタイトルと、「炭鉱の女」という言葉が、私を惹きつけたのだった。その記事を読んでまもなく、私は書店に取り寄せを依頼し、手に入れた。

その後私は炭鉱にまつわるノンフィクションや小説を読んだことはないけれども、たとえば映画『リトル・ダンサー』や『フラガール』などを観たとき、『まっくら』の女たちや森崎和江のつぶやきを聞くような気が、少しだけしたものであった。